- Home

- Chi siamo

- VIAGGI

- EUROPA

- ITALIA Venezia la serenissima

- ITALIA Isole Pelagie

- SPAGNA Toledo

- SPAGNA Madrid

- SPAGNA Barcellona

- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa

- FRANCIA Normandia e Bretagna

- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges

- FRANCIA La Camargue

- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani

- OLANDA Amsterdam - Hoorn

- IRLANDA Dublino - Howth

- INGHILTERRA Londra

- INGHILTERRA Londra inconsueta

- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo

- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford

- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll

- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn

- REPUBBLICA CECA Praga

- GERMANIA Berlino

- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau

- NORVEGIA Bergen

- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen

- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet

- ISOLE SVALBARD

- ISOLE SVALBARD Barentsburg

- ESTONIA

- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani

- AFRICA E MEDIORIENTE

- AMERICA DEL NORD

- ASIA

- OCEANIA

- RUBRICHE DI VIAGGIO

- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo

- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO

- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage

- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO

- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?

- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO

- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea

- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare

- VIAGGI E DISABILITA'

- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?

- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir

- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA

- EUROPA

- URBAN EXPLORATION

- VARIE

- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO

- ANTICHE DIMORE

- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA

- IL CASTELLO DI PRALBOINO

- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE

- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO

- LA VILLA DEL RABBINO

- VILLA C. una perla di rara bellezza

- LA VILLA DEL GEOLOGO

- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM

- VILLA MOGLIA

- VILLA MINETTA

- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo

- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA

- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE

- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE

- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO

- LA VILLA DEL CONTE

- LA CASCINA DELLA FIAT 1100

- LA CASCINA DEL MARCHESE

- LA VILLA SULLA COLLINA

- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA

- LA CASA DELL'ALLENATORE

- LA VILLA DELL'ARTISTA

- VILLA POPPINS

- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI

- LA VILLA DEL MATEMATICO

- LA VILLA DEI PAPPAGALLI

- LA VILLA DEL GEOGRAFO

- LA VILLA DELLA DEA

- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI

- VILLA MIRABELLA

- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE

- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA

- LA VILLA DELLA RESISTENZA

- LA VILLA DEI LEVRIERI

- LA VILLA DEL SEQUESTRO

- LA VILLA DELLA BARCA A VELA

- LA CASA DELLA BAMBOLA

- IL PALAZZO DEL CARDINALE

- LA VILLA DEL MISTERO

- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE

- LA CASA DEL MONARCHICO

- IL CASALE MARCHESANI

- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house

- LA VILLA DELLA POSTINA

- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE

- VILLA ADDAMS

- LA VILLA DEL COMANDANTE

- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO

- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE

- LA CASA DEI SETTE OMICIDI

- LA VILLA DEI DRAGHI

- LA VILLA DEGLI SPETTRI

- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI

- PALAZZO ANGKOR

- EX STRUTTURE MILITARI

- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri

- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA

- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA

- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO

- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE

- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU

- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO

- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE

- LA CHIESA DELLA CROCE BLU

- LA CHIESA DELLA TROTTOLA

- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO

- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO

- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI

- IL CONVENTO DELLA MORTE

- CAVALIERI O SANTI?

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA

- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO

- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA

- LA CHIESA DEL LAGO

- LA CHIESA DEI MISTERI

- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE

- L'EREMO DELLE OSSA

- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO

- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"

- IL MONASTERO DI PIETRA

- LA CAPPELLA AZZURRA

- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA

- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA

- IL CONVENTO DELLE OSSA

- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA

- LA CHIESA DEL TESCHIO

- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO

- IL SIGILLO DEL TEMPO

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO

- LA CHIESA DEL MONTICELLO

- CIMITERO ABBANDONATO DI F.

- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO

- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI

- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI

- LA CHIESA DEI BAULI

- LA CHIESA DEI SOSPIRI

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI

- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE

- SILENT HILL

- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato

- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio

- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

- VEICOLI: treni, aerei, automobili

- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche

- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana

- IL FANTASMA DELL'OPERA

- CINE TEATRO ENAL

- CINEMA TEATRO RENO

- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato

- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento

- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio

- L'ACQUAPARK ABBANDONATO

- JURASSIC URBEX

- TENTAZIONE ROSSA

- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo

- CINEMA TEATRO CENTRONE

- MIRAGICA La luna è andata via

- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI

- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali

- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE

- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"

- EX OSPEDALE SANATORIO

- FANTASMI IN CORSIA

- IL COMPLESSO MEDICO LE C.

- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI

- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA

- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"

- EX MANICOMIO DI VOGHERA

- EX MANICOMIO DI COLORNO

- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO

- EX MANICOMIO DI MAGGIANO

- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA

- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli

- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO

- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"

- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE

- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario

- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA

- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati

- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE

- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE

- EX CARCERI

- FABBRICHE

- ANTICA FILANDA

- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE

- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO

- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI

- EX ZUCCHERIFICIO SAZA

- UN'ANTICA CARTIERA

- UN MOSHAV IN CAMPANIA

- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato

- EX STABILIMENTI CORRADINI

- JURASSIC TRAVEL

- EX CONSORZIO AGRARIO

- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco

- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

- IL MULINO DEI PIPISTRELLI

- GHOST TOWN

- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA

- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO

- FARAONE ANTICO

- REOPASTO

- ROCCHETTA ALTA

- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA

- ROSCIGNO VECCHIA

- APICE VECCHIO

- TOCCO CAUDIO

- CASTELPOTO

- PADULI

- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO

- MELITO IRPINO

- ROMAGNANO AL MONTE

- SENERCHIA

- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA

- CONZA DELLA CAMPANIA

- CRACO

- ALIANELLO VECCHIO

- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA

- AMENDOLEA

- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA

- NAPOLI

- HANNO SCRITTO SU NAPOLI

- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca

- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE

- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA

- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA

- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA

- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone

- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017

- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal

- LA CASINA SUL FUSARO

- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai

- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI

- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI

- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI

- L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE

- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE

- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI

- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli

- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI

- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE

- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"

- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia

- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE

- IL GIARDINO DI BABUK

- SAN GIOVANNI A CARBONARA

- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI

- IL MUSEO DI JAGO

- L'IPOGEO DEI CRISTALLINI

- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella

- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO

- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA

- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI

- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"

- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE

- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE

- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

- IL PARCO DEI MURALES

- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray

- LA GENESI DEI GENESIS

- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO

- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"

- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali

- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re

- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti

- CARO MASSIMO

- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi

- MUSEO GAETANO FILANGIERI

- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO

- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA

- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana

- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA

- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita

- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA

- BORGHI E STORIE D'ITALIA

- TRIORA Il lamento delle Streghe

- SAN GALGANO: la spada nella roccia

- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA

- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi

- I SERPARI DI COCULLO

- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA

- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO

- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE

- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI

- GAETA la signora del mare

- VALOGNO i colori del grigio

- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE

- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore

- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito

- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE

- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone

- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE

- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica

- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE

- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI

- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE

- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO

- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"

- SANT'AGATA DE' GOTI

- BONITO tra arte, storia e mistero

- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE

- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO

- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI

- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI

- L'O.P.G. DI AVERSA

- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve

- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto

- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo

- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio

- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023

- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL

- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO

- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO

- SORRENTO La processione nera del venerdì santo

- IL CARNEVALE DI MAIORI

- AMALFI la valle delle Ferriere

- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia

- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita

- ISCHIA il Castello aragonese

- PROCIDA il carcere Borbonico

- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania

- EBOLI La "Strangulatora"

- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio

- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta

- VATTIENTI DI NOCERA

- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA

- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS

- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA

- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa

- GALLERIE FOTOGRAFICHE

- COLOURS OF INDIA

- ARTICA

- PELLICANI

- MEGATTERE

- KINGDOM OF TONGA

- PARIGI, la Ville Lumiere

- LA CAMARGUE

- BULGARIA Sofia

- SCOZIA

- FIRE albe e tramonti nel mondo

- CASTELLI

- EX SANATORIO GARBAGNATE

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum

- AMALFITANA

- ISCHIA

- ISOLE PELAGIE

- SANT'AGATA DE' GOTI

- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO

- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI

- LINK UTILI

- FRIENDS

- VIDEO

- LIBRI

- DICONO DI NOI

- Contatti

MUSEO GAETANO FILANGIERI

Lungo la Via Duomo, poco dopo l’incrocio con Via Forcella, c’è un edificio dall’aspetto austero e regale al tempo stesso. Si tratta di Palazzo Como (o di ciò che ne rimane), un edificio rinascimentale (prime notizie in documenti del 1404) che ricorda quello di Diomede Carafa. Con la sua facciata di bugnato rustico e liscio sul piano nobile, racconta secoli di storia.

Dal 1888 ospita il Museo Filangieri, voluto dal Principe Gaetano Filangieri Jr e dedicato al nonno, Gaetano Filangieri Senior, illustre giurista e filosofo illuminista.

Negli anni a partire dal 1879 a Napoli ci fu un accesa discussione poiché, a causa della realizzazione dell'allargamento di via Duomo, in seno alla più vasta opera di riqualificazione urbana conosciuta come “il Risanamento”, era stato deciso l’abbattimento o la trasformazione di molti antichi edifici, tra cui Palazzo Como.

La fisionomia di Via Duomo all’epoca era molto diversa. Quella che allora era la strada di S. Severo al Pendino oggi immedesimata in Via Duomo, nei secoli XV e XVI prendeva il nome dalla antica basilica di S. Giorgio Maggiore che fino al 1640 aveva dalla medesima, attraverso un portico, il suo principale ingresso. Questo portico era anche nominato Corte di San Giorgio o Pendino di S. Giorgio a causa del suo declivio, e nel dialetto popolare semplicemente “San Juorio”. Nel tempo ci furono molte trasformazioni proprio da parte dei Como che acquistarono molte case e palazzi modificando l’aspetto della contrada, laddove c’erano altri palazzi nobiliari come, ad esempio, il Palazzo dei Grammatici. Il discorso sarebbe lungo e qui interessa Palazzo Como come sede del Museo.

In seguito al risanamento la Chiesa di San Severo al Pendino fu accorciata perdendo la facciata barocca e due cappelle per lato.

La Chiesa di San Giorgio Maggiore, invece, perse un'intera navata laterale. All’epoca molti intellettuali si opposero a questi interventi demolitivi. In particolare, Gaetano Filangieri Jr. principe di Satriano acquistò Palazzo Como con lo scopo di salvarlo… e ci riuscì. L'edificio venne arretrato di venti metri rispetto alla posizione originaria, con lo "smontamento" e la ricostruzione dell'intera struttura. Il Principe, amante del bello e raffinato collezionista, non solo desiderava salvare il Palazzo ma ne voleva fare la sede delle sue cospicue collezioni, creando un museo che celebrasse la gloria di suo nonno Gaetano senior e suo padre Carlo, grande generale dell’esercito borbonico. E questo museo intendeva donarlo alla città; divenne, infatti, il Museo civico Gaetano Filangieri. In parole povere, questo Museo si inserisce nel nuovo tessuto urbano, nato dallo stravolgimento la fisionomia di un tratto della città antica che cancellò per sempre molte chiese, monumenti e luoghi carichi di storia… tranne uno, che rimane ostinatamente a fare da ponte tra passato e presente, tra la vecchia società e le nuove idee illuministe diffuse proprio dalla persona di cui porta il nome.

Dunque, il 18 novembre 1881 il Principe Filangieri presentò così l’offerta del Museo alla città di Napoli:

” Al Signor Sindaco e Signori consiglieri componenti il Consiglio Comunale di Napoli.

Il Principe di Satriano, Gaetano Filangieri, ha speso la maggior parte della sua vita nel riunire un museo composto: 1) da una collezione di armi medioevali ed orientali con armadure intiere e mezze armadure adorne delle più squisite azziminature, spade, spadoni, scudi, azze, portamicce, pugnali, picozze delle più svariate fogge e dintornature, in cui la eleganza e la preziosità del lavoro rivelano i tipi e le fogge dei più valorosi armaiuoli napoletani, milanesi, bresciani e toledani del XV e XVI secolo; nonché di una collezione di armi chinesi, giapponesi, malesi, caucasine, indiane, persiane. Morsi, testiere di cavalli, speroni e simili. 2) Di una collezione di quadri antichi, al numero di 60, dei più insigni pennelli e di gran valore, tra cui dei bellissimi del Luini, del Domenichino, del Bonifacio, del Barocci, del Van der Meuren, di Jean Steen, di Van der Klemens, di Van Eyck, di Gerard Dow, di Boucher, di Fragonard, di Luca Giordano, di Ribera etc. 3) Di una collezione di maioliche faentine, di Gubbio, di Castelli d’Abruzzo, di Casteldurante, del Cafagioli, del Grue, del Criscuolo, del Giustiniani, del Mollica, a cui fa riscontro una nobilissima collezione di porcellane, dove scorgonsi tipi di tutte le marche delle fabbriche che hanno esistito, e soprattutto di Capodimonte coi suoi tre periodi rappresentati dai capi più scelti ed eletti di porcellane, di paste tenere, di biscuit. 4) Di una collezione d’animali e pastori del Sammartino, del Mosca, del Vassallo, del De Luca e di altri rinomati autori. 5) Di una collezione di Avorii. 6) Di una collezione di legni intagliati, tra cui grandi casse di corredi da sposa del XVI, XVII, XVIII secolo, ornate di storie e festoni, di forzieri, gabinetti, criscanne, seggioloni, scrigni, tavoli ed intieri rivestimenti murali, colonne dell’epoca per lo più in cui a Napoli fiorirono il Chiarini, il Turbolo, il Porcarelli ed altri artefici delle scuole del Miriliano e del D’Auria.7) Di una collezione di vetri antichi i più delicati e preziosi di Murano e di Venezia, smalti di Limongia (Limoges? Ndr) più che rari e di altissimo valore. 8) Di una collezione di miniature. 9) Di una collezione di tappeti orientali dell’India, Persia, Mecca, Daghestan, Cachemire, e stoffe veneziane del XVI secolo. 10) Di un monetario e di un medagliere. 11) Di una collezione elegantissima di ventagli, ornamenti di madreperla, tartaruga, coralli, nonché tabacchiere in metalli preziosi. 12) Di una biblioteca annessa al museo, formata da tutti libri d’arte ed opere di storia napoletana.

Questo Museo, che illustra non poco la storia dell’arte, è stato un pensiero amorosamente coltivato per farne omaggio alla sua città natale. Bisognava però aspettare una occasione favorevole di un edifizio monumentale ove allogarlo, quando non si fosse voluto edificar di pianta. La costruzione della via del Duomo ha fornito questa occasione mercé l’antico Palazzo Como attestante Napoli una delle più maschie creazioni dell’architettura del secolo XV: Palazzo, che il municipio intelligente di questa città nulla ha risparmiato di cure e di spese per conservare, giacché a sottrarlo alla distruzione, cui la nuova strada li condannava, l’ha fatto ricostruire pietra per pietra sull’uno dei fronti della stessa. Però attualmente una tale amorevole ricostruzione non ha prodotto che una sola facciata e le due fiancate quali la sinistra e parte della destra racchiudenti un’area utile e netta di circa metri quadri 272; da cui va dedotto lo spazio necessario nel pianterreno a svolgervi una comoda scala e praticarvi un’abitazione pel portiere; e nel piano superiore, oltre allo spazio cui deve porre capo alla scala, due ambienti, uno per la biblioteca e l’altro per l’ufficio del Conservatore. Sicché ben chiaro appare come nel detto piano superiore sia via appena lo spazio per la costruzione di una grande e unica sala in cui va costretta alla meglio tutta la suddescritta suppellettile artistica del Museo, spendendovi intorno per la sistemazione della fabbrica, delle decorazioni e per detto allargamento le somme di oltre lire 300.000. A ciò si aggiunge, che per le condizioni speciali del pianterreno e per la poca luce che vi entrerà, sia per la porta d’ingresso sia per vani non di grande ampiezza, che vi si possono praticare nel lato di dietro, nello stesso non si potranno disporre oggetti di arte di un certo interesse, cui occorra una luce aperta e diffusa. Egualmente, stante l’ampiezza che bisognerà dare all’unica sala al primo piano, che farà d’uopo illuminare dall’alto, non si potrà sovraimporre oltre la linea della cornice finale di coronamento un secondo piano al primo. Quali condizioni, se convengono un edifizio da attribuirsi ad uso di Museo, precludono qualunque via a poterlo adibire a quello di una privata abitazione, che per niente avrebbe agio di svolgervisi, stante la limitata altezza di un unico piano superiore, cui non è consentita alcuna altra sovrapposizione.

Ciò premesso, l’esponente Principe di Satriano, chiede:

1. Che l’edifizio di palazzo Como, nello stato in cui si trova, venga addetto alla collocazione e conservazione del Museo sopracennato, avente il valore di circa 1 milione e 500 000 lire, più e non meno; cosa di cui la Giunta ed i Consiglieri di questo municipio possono prender conto, quando e come meglio crederanno.

2. Che unico scopo di tale edifizio debba essere l’allogamento del Museo suddetto il quale, siccome per le condizioni del fabbricato non potrebbe venir disposto che nel solo primo piano, così si farebbe una sola gran sala, o due al più con copertura di cristallo per aver la luce superiore, essendo scarsa quella dei vani laterali; restando a carico dell’offerente tutte le spese occorrenti tanto per la costruzione quanto per l’allungamento delle collezioni.

3. Una lapide commemorativa rammenterebbe il lavoro di trasposizione, l’anno in cui fu eseguito e la destinazione data all’edifizio ad uso di Museo.

4. Ad istanza del Municipio e del Principe di Satriano sarebbero fatte le pratiche opportune presso chi dritto per l’elevazione del detto museo ad ente giuridico autonomo, ad uso e benefizio pubblico; ed a tal uopo l’offerente costituirebbe la rendita di lire 2.500 iscritta su Gran Libro per la manutenzione del museo, pel salario al portiere ed onorario al Conservatore, oltre quello che crederà di poter disporre in appresso in aumento della detta dotazione, tanto per l’accrescimento progressivo degli oggetti del muse, quanto per i premi annui o concorsi, e tutt’altro che possa aumentare il prestigio ed il decoro di tale artistica Fondazione.

L’esponente, ritenendo che l’amore del natio loco faccia gradire la presente offerta, prega l’onorevole Municipio di Napoli a deliberare - Napoli, 18 novembre 1881

1874 ALCUNI PEZZI DELLA COLLEZIONE

Il 7 dicembre 1881 ci fu la seduta consiliare per valutare la proposta del Filangieri.

Intervennero alla deliberazione sessantaquattro consiglieri. L’assessore Campodisola prese la parola e ricordò come:

”sia noto come il Municipio nell’eseguire i lavori della nuova via del Duomo si è lungamente preoccupato del difficile problema di conciliare il proseguimento della via medesima con la conservazione del palazzo Como, posto lungo la via lungo la linea di essa via ma che per qualche metro sarebbesi dovuto far rientrare per allineare la strada lungo il lato accidentale. Era di rilevante interesse per la storia e per l’arte il conservare il detto palazzo, che costituisce uno dei più rari monumenti della maschia architettura dei templi del Rinascimento. Dopo molti studi e mature discussioni si venne nel divisamento di ricostruirsi, ritirandola di circa 20 m la intera facciata del palazzo prospiciente la via Duomo, adoperandosi esclusivamente tutti i pezzi di travertino che formavano la facciata antica. Or questo disegno si è tradotto in atto, conseguendosi pieno successo, si da non iscorgersi differenza tra la vecchia e la nuova prospettiva del palazzo, il quale sembra trasportato di sana pianta. Dopo ciò si era in pensiero circa l’uso conveniente da farsi di un edificio di sì importanza, non essendo dicevole di addirlo a casa di abitazione, o a scopo industriale, anche perché quella speciale costruzione non permette che un solo piano con cinque sole aperture. Surse, quindi, spontanea l’idea di allogarvi un Museo Civico; ma un tal disegno, per quanto vagheggiato dal Municipio, facevalo altrettanto impensierire per la spesa di più di centinaia di migliaia di lire, le quali si sarebbe dovuto sobbarcare solamente per l’edificazione occorrenti nell’area dietrostante alla facciata più volte detta, giacché quello che ordinariamente si appella Palazzo Como non consiste veramente che nella facciata o prospettica medesima; e ciò a prescindere da altre spese non minori per fare acquisto degli oggetti di arte o di antichità da costituire realmente il desiderato museo, Mentre si era in tal guisa preoccupati, ognuno può di leggieri immaginare quanto sia giunta propizia e gradita l’offerta del principe di Satriano, Gaetano Filangieri, componente la commissione municipale dei monumenti, di voler ricostruire a sue spese non pure l’intera parte del ripetuto storico palazzo in modo da renderlo interamente atto alla destinazione di un museo, ma altresì l’impiantare ed aprire al pubblico il museo stesso, costituendo con le ricche e svariate collezioni di oggetti scientifici e d’arte antica che di presente egli possiede in casa propria , ed i quali non sono inferiori per quantità e pregio a quelli che si rinvengono nei musei di altre grandi città d’Italia.”

Dopo la lettura della proposta del Filangieri e la discussione della stessa, la giunta approvò l’istituzione di un Museo da intitolarsi al noto giurista e filosofo illuminista. Molti consiglieri nella discussione ricordarono anche la figura di Gaetano Filangieri e di come le sue idee non siano state comprese subito e che sia diventato, al pari di Vico e di Montesquieu, un autentico faro del pensiero illuminista, nonché quanto fosse scandaloso che non ci fosse ancora un monumento a lui dedicato, proponendo un busto all’interno del museo stesso. Il consigliere Bonelli, poi, chiese che si eleggesse una commissione di consiglieri che si recasse a ringraziare il Principe Filangieri per la munificente offerta da lui fatta delegandosi al presidente la scelta dei componenti della commissione medesima.

L’11 marzo 1882 ci fu la deliberazione del Consiglio comunale con cui venne approvato lo Statuto del Museo, che constava di 13 articoli ed entrò in vigore, dopo l’affissione all’albo pretorio, il 30 marzo 1882.

Il 16 agosto 1882 il Museo Civico Gaetano Filangieri Principe di Satriano con Real decreto venne elevato ad ente morale. Il 23 aprile 1883 fu stipulato il contratto di donazione del museo fa il principe di Satriano e il Municipio di Napoli per Notar Luigi Maddalena, numeri dei repertori 4597 – 2718.

Il 15 maggio 1883 avviene la consegna del palazzo Como dagli appaltatori al rappresentante del Municipio e da costui ai rappresentanti del principe di Satriano. Il 4 luglio 1883 Notar Luigi Maddalena ricevette un piego suggellato, nel quale il principe di Satriano, giusto l’articolo 4 dello Statuto, nominò il suo successore alla direzione ed amministrazione del Museo Civico Gaetano Filangieri:” Ritiro dalle mani dell’eccellentissimo Principe di Satriano Gaetano Filangeri un piego fermato da tre suggelli in cera-lacca rossa, portanti le armi di famiglia, su cui fronte si legge: disposizioni relative al museo Gaetano Filangieri Principe di Satriano – Napoli, 4 luglio 1883. Gaetano Filangieri principe di Satriano.

E per futura memoria e cautela ne rilascio la presente ricevuta - Napoli 4 luglio 1883 - il Certificatore Reale, Notar Luigi Maddalena

IL MONUMENTO FUNEBRE DI GAETANO FILANGIERI NELLA CHIESA DI SANTA MARIA A PIEDIGROTTA

Quando il Principe si assunse. dunque. l’onere di costituire il Museo si trovò di fronte il primo e più grande problema: creare la struttura interna nei termini delineati. E qui, per chi vorrà leggerla, c’è l’accurata descrizione fatta dall’Arch. Ing. Edoardo Cerillo delle antiche facciate del Palazzo Como, così come erano dopo la traslazione, e di ciò che vi realizzò all’interno Gaetano Filangieri:

“ Il principe di Satriano, Gaetano Filangieri, essendosi compiaciuto di incaricarci di fare una descrizione succinta di tutte le opere antiche e moderne e delle modalità decorative delle parti, delle quali è costituito il Museo Filangieri, nonché della svariata suppellettile allogatavi sotto la sua speciale direzione, coadiuvato dagli architetti ingegneri signori Edoardo De Angelis e Ludovico Romano, con l’opera degli artefici mentovati nella lapide posta a sinistra dello ingresso alla tromba della scala, così noi vi adempiamo di buon grado cominciando per primo dalla

Descrizione generale dello esterno del già Palazzo Como

Il palazzo Como, nel modo e luogo col quale oggi si appresenta all’osservatore, è a tutti noto come dopo la sua demolizione (1881-82), a causa della continuazione della via nuova del Duomo che per mezzo lo incise, sia stato ricostruito nella sua parte esterna pietra a pietra sul margine orientale sottocorrente della nuova via, parallelamente all’antica sua postura. I quali lavori di ricostruzione furono condotti dal nostro Municipio, ad iniziativa e insistenza della commissione municipale per la conservazione dei monumenti patrii, con non mai abbastanza lodevole munificenza a conservare nella loro integrità , comprese le molte esiziali interpolazioni operatevi nel XVII secolo, un edifizio che ricorda con le spiccate transizioni degli stili diversi che riunisce, il risorgimento delle arti qui tra noi operatesi nel XV secolo, quando alla Durazzesca Signoria venne succedendo quella degli Aragonidi.

Le antiche facciate dell’edifizio sono tre: la prima ad oriente lungo la via del Duomo col suo ingresso all’edifizio; la seconda a mezzodì posta lunghesso il vico San Severo al Pendino; la terza a settentrione, costituente una specie di risvolta di breve lunghezza, sporgente sulla piazzuola dello ingresso del Conservatorio dell’Ecce-Homo.

Facciata ad oriente – Stante l’acclivita della via del Duomo, la quale presso a poco conserva la stessa livelletta dell’antica calata di San Severo al Pendino , lungo la quale sorgeva questo fronte orientale del palazzo Como, sottostà a questo uno stilobate, il quale nella parte che resta tra la Spalletta sinistra sottocorrente del portone e lo spigolo diedrico dell’edifizio, rivolto al rombo oriente-mezzodi , ha un sodo ognora di crescente altezza , in quello che nella restante parte del fronte sopraccorrente esso stilobata è costituito dalla sola sua cornice e dado, egualmente quest’ultimo di crescente altezza, a cominciare dall’origine dello spigolo diedrico dell’edifizio , rivolto al rombo oriente-settentrione, procedendo verso la Spalletta destra sopraccorrente del portone. Questo stilobate è costituito da una sobria cimasa largamente intagliata in piperno, coronante un dado a superficie liscia, cui sottostà pari modanatura di base e di sodo, dove ciò viene consentito dalla livelletta.

Un bugnato costituito da una serie di grandi bozze fiorentine a cuscino lavorate alla selvatica covre tutta la parte inferiore di questo edifizio. Tali bozze dintornate da canaletto sono egualmente in piperno. Una grandiosa porta con mostra intagliata di poche e spianate modanature con arco a tutto sesto, robustamente messo nella sua ghiera a cunei pure a bozze, costituisce lo ingresso. Esso apresi non nel mezzo dell’edifizio, che anzi la sua linea di mezzadria, o asse, non risponde con la sua dirittura ad alcun mezzo, sia di superiori vani sia di pieni. Lateralmente al portone, nel bugnato su descritto, sono quattro vani rettangolari di finestre, già illuminanti l’antico pianterreno dell’edifizio, girati da mostre in piperno con poche sobrie modanature: però le stesse non si elevano coi loro davanzali della stessa altezza sulla cornice dello stilobate, e così pure ne è diversa la dimensione delle loro luci, essendo quelle, sul lato destro di chi entra nell’edificio più strette e lunghe di quelle che sono nel lato sinistro. Una lieve cornice, che invece andrebbe addimandata cintura di poche linee, segna il termine della greve opera a bozza, che tutta ricovre, come vedemmo la fronte inferiore di questo edifizio. Il fronte del piano inferiore, misurante un’altezza uguale a quella del sottoposto bugnato del basamento, unitamente al suo stilobate e sodo all’angolo oriente-mezzodì, che è il punto più alto, è tutto messo ad un sistema di minori bugne di rilievo stiacciato a marginature sbiettate disposte a strati eguali di carattere durazzesco come quelle di casa Penne o di casa Carafa in via Nido. Esse gentilmente intagliate sono divise da piccole scanalature orizzontali, con altre simili verticalmente alternate e tali da dare alla intiera superficie di questa parte del prospetto, come la vista di una modanatura piccoli conci di pietra a struttura isodoma con angoli diedrici lievemente sfettati. Un grandioso finestrato di cinque vani di luce, le cui linee di mezzadria non sono in dirittura di quelle dei sottoposti vani, n’é come il protagonista. Questi, costituiti da spaziose aperture rettangolari, sono tramezzati da croci in piperno con modanature ricorrenti intorno ad esse; sicché ogni vano di finestra viene come diviso in quattro luci, di cui le superiori sono quadrate, senza per nulla togliere all’unità dello insieme d’ognuna di queste grandi finestre, cui sopraincombe ognora un fregio liscio con cornice messa ad ovuli intagliati e dentelli quadri. La quale maniera di finestre ha una grande analogia con quelle del palazzo Venezia a Roma, i cui lavori vennero condotti nel 1455, come sappiamo dal Milanesi, da architetti fiorentini tra quali da ultimo Giuliano da San Gallo. Vetrate con intelaiatura modanate in legno noce, messe a rulli veneziani, con in mezzo l’arme di casa Filangieri e quella di uno dei sedili di Napoli per ciascuna finestra, fatte costruire dal fondatore di detto museo nel carattere del XV secolo, chiudono i vani di tal finestrato. Il coronamento finale è costituito da una cornice architravata a mutuli dalle larghe foglie d’acanto, accartocciata nel solito classico e largo modo, tramezzate da cassettoni con rosoni rilevati, priva affatto di fregio e sormontata da breve attico.

Facciata a mezzodì – Questa, egualmente all’antecedente, provvista di uno stilobate con sodo, ora sovrapposto ad un alto muro di cui è occorsa la costruzione, stante la cangiata pendenza della tratta del Vico San Severo al Pendino pel ragguagliamento stradale della nuova via del Duomo, è costituita da una facciata pure a bugne nello stesso ordine di quelle del prospetto orientale. Lo stilobate di questo fronte nello stesso modo col quale è condotto quello del lato orientale, con pari materiale e fattura. Sopraincombe allo stesso il bugnato di basamento che risponde alla parte postica del pianterreno, a sinistra del portone d’ingresso. Nel quale bugnato, messo egualmente a bozze sulla selvatica in piperno, stante che le due finestre ivi, sin della primitiva costruzione dell’edifizio, non furono mai rimutate, l’ordine di esse bozze non è per nulla perturbato, come lo si vede nel preposto orientale all’altezza de’ vani che illuminano da quella parte lo stesso pianterreno.

Oltrepassato il fronte a grosse bugne vedesi dopo la cornicetta ricorrente pura nel prospetto orientale, sul bugnato di basamento la superficie del superiore muro a piccole bugne isodome come nell’altro lato, e nella quale del pari sono due finestre uguali alle sottostanti, corrispondenti, quella a sinistra sulla stessa verticale; non è così le altre due, le quali non rispondono coi loro assi nella stessa dirittura. Tutte le suddescritte quattro finestre, che sono ancora esse a croce come quelle del prospetto orientale e chiuse da pari rulli alla veneziana, hanno però nelle loro mostre delle modalità tipiche in parte differenti dalle prime, aggiustandosi le stesse in un modo tutto affatto diverso da quello con cui si profilano le finestre del prospetto orientale. Sull’altro sono quattro altre minori finestre a sopracciglio circolare, ora imposti ad una banda chiusa del pari da rulli, ed in cima ad esse ricorre lo stesso cornicione come nella parte orientale.

Facciata rivolta a settentrione - Questa, come le altre due, è decorata da stilobate con sodo rudimentale per le condizioni altimetriche della piazzuola e con bugne nei suoi piani. I due piccoli vani che la traforano sono l’uno nel bugnato di basamento corrispondente all’antico pianterreno una finestra cantinata, ora colmata, e nel bugnato del piano nobile una finestra simile alla sottoposta, rispondente già al piano superiore, ora sala superiore del Museo, chiusa da intelaiatura con rulli veneziani. Sull’alto di questa risvolta cornice di coronamento simile a quella ricorrente sulle altre due facciate.

Ingresso dello edifizio ricostruito – Dinanzi agli scalini esterni, per i quali si accede alla porta d’ingresso, è disposto un robusto cancello di ferro battuto a ritti verticali terminati da cuspidi alettati a falce ed alternati da altri ritti cuspidati a pianta di picca, cui sono addossate della accartocciature in lastrette di ferro e delle piccole barre orizzontali cuneiformi; opera di ferro battuto nel gusto delle similari del XVI secolo eseguita dal fabro-ferraio Gennaro Buono di Napoli , su modelli e disegni di mano del fondatore di questo Museo, Signor Principe di Satriano. Una duplice imposta a due bande in legno di noce chiude la parte anteriore del vano d’ingresso: ciascuna delle due bande, terminata superiormente a quarto di cerchio, è composta da ritti marginali pe’ battitoi della stessa, giranti questi ultimi su quattro cardini in bronzo, due infitti nella soglia del vano e due nella imbotte in piperno dello stesso. I ritti di ciascuna imposta hanno da piedi un’alta predella messa tutta a grosse bullette in ferro affinato con teste a rosoni, chiodate a martello per collegare la parte anteriore alla fodera posteriore di essa imposta. La medesima ha nel suo fondo esterno un duplice incasso con robusta marginale e intelaiatura modanata con mediano pettorale messo ancor esso a simili bullette in ferro, e così pure i ritti de’ battitoi e contro-battitoi. Un duplice ordine di scontri losangati del primo inferiore di incasso, ed uno semplice nel secondo, portante nel mezzo il monogramma di due F contraddossate e collarinate da corona radiata, forma la decorazione e ad un tempo l’armatura a scheletro, resa nella sua organica espressione, del fronte visto di ciascuna imposta. La parte curvilinea a quarto di cerchio cimante ciascuna imposta, messa pare anche a profondo rincasso, è fregiata dalle armi di casa Como, quale il crescente montante accompagnato da tre stelle in campo. Un picchiotto antico in ferro battuto e cesellato rappresentante un serpe allettato, girante su di una lastretta a strafori, decora all’altezza d’uomo il battitoio della imposta destra. Una seconda chiusura del pari a due bande succede alla prima con imposte a croce collegate bandelle a mastietti nella sua intelaiatura marginale, formante una porta a vetri per la quale si accede alla sala terrena. Ciascuna delle imposte di essa chiusura con margini nelle due facce a modanature, ha nel basso un’alta predella messa duplice riquadro e in ciascuno di questi son decorazioni, ritraenti cartelle incartocciate di papiri. La luce, poi, di ciascun vano di essa imposta è tutta messa a vetri diacciati collegati fra loro nel senso delle giunture verticali e orizzontali da relative verghette accanalate di piombo e rafforzate internamente da quadrelle in ferro stagnate. Le luci dei due vani superiori della Croce di questa intelaiatura sono messi del pari a vetri come nel basso.

Sala terrena – Questa sala, a cui si accede dalla suddescritta porta all’ingresso, è divisa in tre grandi ambienti, i quali ricevono luce, oltre dalla porta d’ingresso ad Oriente, anche da tre vani ad Occidente; il mediano, del tutto simile per luce e dimensione a quello della porta d’ingresso, è chiuso da pari imposte; ed i laterali vani, costituiti da due grandi finestre, chiusi del pari da imposte in legno noce con vetri simili ai descritti. I tre ambienti componenti la sala terrena sono coperti da tre volte a vela, girata ognuna su quattro archi circolari in piperno a struttura vista, prendenti le mosse da otto pilastri addossati ai muri orientali e occidentali, nonché ai trasversali nel senso della larghezza della sala. I pilastri, sbiettati nei canti vivi, sono muniti di basi intorno girate con sottoposti podii e cimati da larghi capitelli a foglie d’acanto e tegole a denticoli, le quali fannosi a ricorrere lunghesso le colmature di muro, interposte ai pilastri con particolare garbo di quadro rettangolare invadente i timpani di esse colmature. Nei due lati corti, cioè in quello rivolto a settentrione nell’altro a mezzogiorno, sono due vani. Nel primo a destra vedesi una nicchia semicircolare rivestita di calcarea tenera a grana fina di Giovinazzo, messa tutta a riquadrature, dintornate da piccole bozze a punta di diamante, con aggiustamento cinquecentista e succielo a mosaico a stella d’oro in campo azzurro. È in essa su piedistallo di Portovenere affricano il busto di tutto tondo del luogotenente generale Carlo Filangieri, Principe di Satriano e duca di Taormina, padre del fondatore di questo Museo. Una scala di cinque scalini in piperno conduce al descritto monumento. Nel secondo vano è lo ingresso alla Scala al piano superiore. Ambedue questi vani sono fiancheggiati da spallette di pietra piperno, con soprastante arco piano della stessa pietra, sorretto da laterali mensole alle armi di casa Filangieri e col monogramma della doppia lettera F collarinata da corona di principe, scolpita nel serraglio di esso architrave. Un medaglione antico dell’epoca arabo normanna (XIII secolo) con mezza figura in mosaico, rappresentante nostro signore Gesù Cristo benedicente e nimbato in campo d’oro, sormonta l’ingresso della scala. Le pareti delle mura della sala sono messe a stucco di color giallino, seminate dal monogramma GF, iniziale del nome del fondatore, in caratteri del XVI secolo, in rosso e celeste. Tutto intorno alle stesse ricorre un podio di pietra piperno all’altezza della base dei pilastri. Il pavimento è a scacchi di quadroni ugualmente in piperno. La superficie delle tre volte è coperta da un mosaico policromo a fondo d’oro dello stile del XIV secolo messo a tutto arabeschi di rami e foglie, con fiori di loto e elianto intramezzati da brevi incartocciati, nei quali si leggono i nomi più celebri della famiglia Filangieri cominciare dai due fratelli Angerio e Turgisio, figli di Tichel il normanno, che sono i capostipiti delle due famiglie Filangieri e Sanseverino, dal 1100 in qua, e resasi illustre per tante nobili imprese, avendo posseduto in tal decorso di tempo di tempo pressoché trecento feudi. Quest’opera è stata eseguita nella fabbrica di A. Salviati di Venezia. Lo stemma di casa Filangieri in cuore all’Aquila bicipite, d’intornata del nome del fondatore di questo museo, da quello di Gaetano Filangieri senior autore della scienza della legislazione, da quelli di Carlo Filangieri, Principe di Satriano e Duca di Taormina , padre del fondatore di questo museo, e di donna Agata Moncada dei principi di Paternò , Principessa di Satriano , madre di esso fondatore nonché delle tre sue sorelle Carolina Duchessa di Bovino, Giovanna Duchessa di Cardinale e Teresa Duchessa di Ravaschieri, formano la decorazione della volta di mezzo. Le due rastrelliere per le armi dell’Indocina, addossate alle colmature degli interpilastri della parete orientale, sono state eseguite, per la struttura in legno per cura del maestro legnaiuolo Giuseppe Monteforte, e per la pittura decorativa in stile cinese, con felice imitazione di lacche, dal pittore decoratore Michele Converti su disegni del Principe di Satriano. Intercapedine ad occidente verso il Conservatorio dell’Ecce Homo – Questa della larghezza di 5 m è lunga quanto il fronte occidentale di esso museo, ha in capo dalla parte di mezzodì praticato l’accesso alle sostruzioni dell’edifizio, dove tra le altre località sono disposti i caloriferi pel riscaldamento tanto della sala terrena quanto di quella superiore. I medesimi sono stati costruiti per R. Von Arx.

Scala – A mezzo di cinque scalini ascendesi dal piano della scala terrena al primo pianerottolo che precede la scala conducente al piano superiore. Sulla destra del medesimo vedesi una porta della stanza custodia-portiere. Essa è chiusa da imposta a due bande in legno noce armate di bandelle a mastietto con esterni ricorsi di lastre in acciaio, con accartocciature negli estremi e tutta messa a bullette con teste a punta di diamante, traforata nella parte superiore da quattro vani di luce, i primi due da basso in forma rettangolare e gli altri due superiormente arcuati, chiusi da rulli veneziani con armille in piombo disposte a disegno losangato. Questa imposta disegnata dal fondatore del museo è stata eseguita per la parte in legno dal maestro Giuseppe Monteforte, e per quella in ferro dal fabbro-ferraio Gennaro Buono. Un’elica composta di quaranta scalini monolitici in pietra piperno svolgendosi in tromba di figura rettangolare mena al piano superiore. Essa riceve lume da quattro finestre , due delle quali rivolte a mezzodì e due ad oriente, delle quali la prima e mezzodì con invetriata a croce munita di rulli alla veneziana ed imposte a due bande armate di bandelli a mastietti, con bullette a grosso capo in ferro; la seconda ad oriente, con intelaiatura ad una luce, chiusa da rulli alla veneziana ed imposte formellate a due bande, con pari bandelle e bullette a grosso capo in ferro; la terza a mezzodì con intelaiatura a croce, chiusa da rulli alla veneziana, e decorata nelle luci inferiori dagli stemmi di casa Filangieri e del seggio di Portanova. Un bel vano ha, inoltre , da basso al danzale internamente, un sedile in legno a cassapanca, occupante tutta la strombatura del vano, con fronte messo a tornature di fogli accartocciati di papiro, e sovr’esso al sedile , un setto divisionale a mo’ di bracciuolo, con curva nella parte dell’appoggio della mano; dopodiché si innalza per dritto a ridosso della lista che divide due vani rettangolari del finestrone per riprofilarsi con sporgenza mensoliforme all’altezza della Croce di esso finestrone: aggiustamento questo usato nel XIV secolo e nel XVI secolo nei vani similari di finestre de’ castelli medievali. L’ultimo vano, infine, rivolto ad oriente, è messo del pari a intelaiature a croce con rulli alla veneziana, avente in mezzo gli stemmi di casa di Filangieri e del sedile di Porto. Tutto intorno al vano superiore alla Scala gira una balaustra in legno noce di stile quattrocentista a strafori, con torciere e rosoni in ferro battuto e cesellato.

Vestibolo immediato alla scala – Questo vestibolo, o pianerottolo che vuol dirsi, illuminato dalle finestre ultime descritte, è decorato nelle pareti da stemmi, torcieri, pennoni, rastrelliere d’armi e panoplie con soffittato a lacunare sorretto da otto corde, con ai capi da ciascuno lato altrettanti mensoloni a punta rostrata, nel cui fronte sono stemmi di alcune nobili famiglie che imparentarono con casa Filangieri. Le quali corde, messe a rivestimento di legno noce e tutte a canti smussati, hanno per ciascun lato longitudinale delle liste imitanti un lavoro di commesso policromo, il qual disegno si ripete del pari su per l’abaco delle mensole, e nella parte inferiore delle stesse. Le assicelle, formanti lo assito allogato su tali corde, sono formellate a lunghi e profondi canaletti. Due grandi porte a mostre di piperno, con larghe modanature e mensole con superiore alto epistilio distagliato, formano gli ingressi della gran sala superiore della scala che mena alla biblioteca. Al di sopra della prima porta, cimata dalle armi di casa Moncada agli otto pani in campo disposti in palo leggesi in caratteri gallo-franchi dorati ed incisi: sala Agata Moncada di Paternò, principessa di Satriano; sull’altra cimata dell’arma di casa Filangieri alla croce in campo, leggasi in pari lettere: libri e manoscritti - raccolta numismatica. Ambo le due porte sono munite di imposte in legno noce a due bande, e ciascuna di essa è messa a quattro riquadri divisi da pettorale, posto ciascuna ad ornature di cartocci papiracei ed armate ciascuna di esse bande sulle mostre con bandelle a mastietto. Il pavimento e lastrone di piperno, come nella sala inferiore disposti ad opera quadrata.

Sala superiore – Occupa questa sala gran parte dell’edifizio superiore per tutta la distesa dei fronti orientale e occidentale con quello rivolto a settentrione. Essa nel suo ingresso a mezzodì è preceduta da piccolo portico composto da quattro colonne composite in legno, intagliate a fogliami nella parte inferiore, e di sopra a baccelle, sostenenti una trabeazione architravata con intagli di fogliami arabeschi nonché dentelli e mutoli, con in mezzo uno scudo incartocciato , cimato alla corona di Principe alle armi di casa Filangieri. Ha su di esso ampio ballatoio con balaustra, il quale comunica d’ambo i lati della sala coi passaggi pensili in guisa di tribune che girano lunghesso i lati di essa sala. Le pareti de’ due muri orientale ed occidentale sono coverte in tappezzeria di stoffa di velluto in seta verde-lionato e su di esse sono allogati quadri ad olio in tavola ed in tela, con intorno al podio dodici vetrine con armi ed oggetti diversi. Al di sopra dei quadri sporgono di tanto in tanto le mensole di sostegno alle superiori tribune che costituiscono i passaggi pensili di cui dicemmo poc’anzi. Sui lati lunghi, inoltre, veggonsi dalla parte d’oriente il grande armadio in legno noce intagliato, contenente le memorie di S.E. il Principe di Satriano, Duca di Taormina, e di fronte a questo, dal lato di occidente, il camino pure in pari legno riccamente scolpito. Questa sala ha l’impiantito in piastrelle invetriate agli stemmi, divise e monogrammi di casa Filangieri, lavoro eseguito nella scuola officina di ceramica del museo artistico-industriale istituito dal fondatore di questo museo ed eseguito sui disegni del medesimo, sotto la direzione tecnica del signor Giovanni Tesorone. Nel lato settentrionale di questa sala, decorata da colonne uguali a quelle del portico d’ingresso, aventi in mezzo in apposita edicola il grande ritratto di Gaetano Filangieri senior, dipinto dal Morelli: si accede sulla sinistra a piccolo ambiente, cinto da armadii con pastori ed oggetti da presepe e sporgente con vano di balcone ad occidente verso il ritiro dell’Ecce Homo, ed a destra alla scala in legno, per cui si giunge ai passaggi pensili. Detta scala composta di ventidue scalini, si sviluppa alle spalle dell’edicola su descritta. Tutto intorno ad essi passaggi pensili, difesi da balaustri , qui sono addossate panoplie e trofei d’armi , gira un ordine di armadii intagliati in legno noce, con trabeazione , fregio a fogliami e mensole con superiori aggetti e cornici, trabeazione sostenuta a sua volta da colonnette d’ordine composito con fusti buccellati per le prime terze parti, e nell’altra a fogliami rilevati con sottoposte basi, piedistalli e mensole, dividenti una vetrina dall’altra, e nelle quali sono le svariate collezioni di ceramica , maioliche e porcellane. Tutta questa ricca e complicata opera d’intagli è stata condotta pel valentissimo maestro legnaiuolo Giuseppe Monteforte e il suo capo officina Luigi De Luca. Al di sopra degli armadi, le pareti nei due lati lunghi sono rivestite della stessa tappezzeria di velluto in seta color verde-lionato, con due vani di luce chiusi da rulli alla veneziana nella parete orientale, di cui uno solo vero e rispondente al finestrino, che vedesi al di sopra del grande finestrato ad oriente. Nella parte occidentale, poi, in rispondenza dell’orientale sono praticati due altri vani di finestrini, chiusi essi pure da rulli veneziani, e rispondenti verso il Conservatorio dell’Ecce Homo. Tutto un alto fregio a campo azzurro seminato di pellicani colla loro pietà (cimiero dello scudo di casa Filangieri) nonché di stelle d’oro, forma il coronamento della parete in giro alla sala. Nei lati lunghi di essa, infine, sporgono sei mensoloni per parte sostenenti le corde del lacunare a cassettoni di covertura alla sala. I fronti di queste mensole sono decorati da stemmi delle tre sorelle del fondatore, Duchessa di Bovino, Duchessa di Cardinale-Serra e Duchessa di Ravaschieri-Fieschi, nonché di cinque delle sue nipoti quali la Principessa di Summonte – Colonna, la Duchessa di Tora-Imperiale, la Principessa di Cellamare-Caracciolo, la Baronessa de Riseis e la Contessa Statella: e tanto esse corde, quanto i costoloni delle minori travi formanti lo spartito dei cassettoni , sono messi a doratura con fiorami su campo celeste nelle facce inferiori e nei laterali fronti. Due stemmi in ultimo, uno alle armi della città di Napoli e l’altro a quelle della Provincia, sono sui due capi opposti di questa sala. I fondi poi dei cassettoni sono tutti messi a cristalli opachi, per modo che la luce possa piovere da essi indistintamente nella sala. Una porta costituita da ricca edicola tutta in legno intagliata mette alla biblioteca. Questa è decorata da due colonne corintie, scanalate nella parte superiore, ed a fiorami intagliati nella inferiore, con piedistalli, nei cui dadi, da un lato leggesi la divisa assunta dal fondatore di questo museo: “vivere nel lavoro, morire nella preghiera”; e nell’altra l’antica divisa normanna di Filangieri, pria di scendere in Italia nel XII secolo: FAI QUE DOIS, AVIEGNE QUE PEUT (qualunque cosa accada, fai quello che devi - NDR). Una trabeazione con cornice e fregio corona la edicola, con tabella nel mezzo, dove si legge: biblioteca. Una imposta antica a due bande, con molteplici riquadri distagliati con sottostante predella, chiude il vano, spiegantisi entrambe nelle spallette della strombatura, chiusa verso la biblioteca da basso cancello in legno noce a strafori diversi con cartocci e testine di putti.

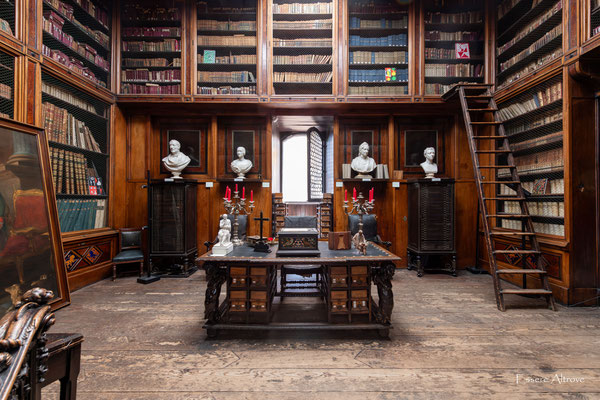

Biblioteca – Questa occupante una gran parte dell’ala meridionale dell’edifizio è illuminata da una delle finestre superiori a quelle a croce del secondo ordine dell’edifizio. Messa a superficie formellata in assi di legno noce nella strombatura di esso vano e occlusa da intelaiatura messa a rulli veneziani, con in mezzo la rappresentazione della figura intiera di San Paolo apostolo poggiato su spadone a due tagli in atto di leggere in un libro spiegato a lui dinanzi. Veste il S. Apostolo una tunica turchiniccia con palio color porpora fimbriato da larga balza ad opera plumaria. È questo un antico vetro fiammingo istoriato del XIX secolo. Tutto intorno alla biblioteca nei lati orientali, settentrionali, occidentali regna un ordine di armadi a diversi palchetti, meno negli spazi occupati dalle porte, una delle quali mette alla gran sala e l’altra la scala secondaria. Nel lato meridionale, poi, dall’altezza dell’architrave del vano di finestra in giù, sono praticati dei vuoti, in cui vanno allogati il medagliere ed i tiretti delle monete. Tutta la superiore parte, poi, è occupata da armadii per libri. Il pavimento di questa sala è in legno due colori a strie securiclate. Il soffitto, poi, è a lacunare piano con costoloni in legno noce formanti de’ larghi cassettoni con fondi in piastrelle maiolicate ed alternate a campi azzurri con leoncelli di colore ocraceo ovvero a campi ocracei con leoncelli azzurri. Ad illuminare meglio questa sala il fondo di quattro cassettoni di esso lacunare è occluso da quattro grandi cristalli opachi. L’ordine degli armadi è formato di una serie di riquadri verticali alternati nella parte superiore da pettorale con interiore basamento all’altezza del suo podio a modanature diverse e così pure nel basso dello zoccolo con dadi, nel quale in mezzo a losanghe, sono allogate delle altre piastrelle maiolicate simili a quelle del soffitto. Le modanature di noce a masso si alternano con fondi più bassi, rivestiti di impiallacciatura di radica di noce e modanature di ebano. Un’altra chiusura di porta simile alla descritta occlude il vano che mette alla sala secondaria, e sul fregio di questa porta leggasi in caratteri unciali, incavati e dorati, la seguente iscrizione: OPTIMI CONSILIARII SUNT LIBRI A QUIBUS SINE METU SINE FAVORE QUE NOSSE CUPIS FIDELITER. Questa biblioteca, ch’ è capace di ben circa 10.000 volumi, come dal catalogo, è decorata inoltre da tre busti marmorei di individui di casa Filangieri, e di un grande diploma di Ferdinando II d’Austria imperatore, nonché di svariata suppellettile, con tavole, seggioloni e seggiole.

Tromba della scala secondaria – Questa, con ripiano ad impiantito marmoreo scaccato bianco e nero, contiene la scala che discende al vestibolo della gran sala, e quella che meno al tetto di copertura dell’intiero edifizio. Questa scala di marmo bianco ha balaustri in legno noce raccomandati a piccole mensole per la branca che meno al tetto, mentre quella che discende dal vestibolo inferiore resta ognuna incassata nei muri. In questa scala diversi acquerelli colorati rappresentanti ritratti equestri di Giacomo Antonio Filangieri, Riccardo I Filangieri, Giordano Filangieri, Riccardo II Filangieri, Lottiero Filangieri, Annibale Filangieri, Carlo Filangieri, Giovanni Filangieri, immagini tutte copiate dagli affreschi dell’antico castello di Lapio, sede vetustissima della casa Filangeri. Sono inoltre nelle dette pareti due grandi stemmi incartate di casa Filangieri, ed un albero genealogico di essa casa nonché di svariati diplomi accademici ed onorificenze scientifiche concedute al fondatore di questo museo.

Tetto di copertura – Questo tetto, opera metallica dell’Ingegnere Comm. Alfredo Cotrau, è costituito da una covertura a quattro acque con travi metalliche a traliccio e a doppia T nei costoloni angolari, con minori correnti nelle falde del displuvio di sostegno alle tegole in cristallo di esse falde con schermo di reti metalliche chiuse in appositi telai con sostegni furcilliformi. Esse falde, che sono difese nella linea del colmericcio da due parafulmini, sono collegate al soffittato piano dell’anzi descritto lacunare a mezzo di sospensori articolati a vite, per impedire la inflessione delle travate sottoposte. Tutto in giro corre un canale di rame per raccogliere le pluviali.

Sono queste le principali modalità che avvertonsi nel rifatto palazzo Como, ora museo Gaetano Filangieri Principe di Satriano. L’architetto ingegnere Edoardo Cerillo

Questa la cronistoria e i maggiori documenti relativi alla sua istituzione. Il Museo aprì i battenti l’8 novembre 1888.

Durante la Seconda guerra mondiale, gli oggetti più importanti furono spostati a San Paolo Belsito, nascosti all’interno di Villa Montesano, per proteggerli. Tuttavia, il 30 settembre del 1943 i tedeschi incendiarono la villa Montesano e alcune tele di grande valore andarono perdute, come due ritratti di Botticelli donati dal cugino di Gaetano, Giovanni Filangieri Barone di Lapio, provenienti dal castello di Lapio, una “deposizione” di Solimena ed una “educazione della vergine” di Bernardino Luini. Si salvarono quaranta dipinti e molte casse con le armi. In seguito ad un accorato appello del sovrintendente Molajoli, ci furono molte donazioni che permisero di reintegrare in parte le perdite. Il 22 maggio 2012 il museo ha riaperto dopo ben tredici anni di chiusura. Il Museo sta vivendo insieme alla città un rilancio turistico, con un aumento delle visite e delle attività culturali connesse.

IL MUSEO ESTERNI. LO STEMMA DELLA FAMIGLIA COMO

SALA CARLO FILANGIERI

SCALA E ANTICAMERA

SALA AGATA MONCADA - STUDIO BIBLIOTECA

LIBRI E MANOSCRITTI- RACCOLTA NUMISMATICA- TROMBA DELLE SCALE SECONDARIA