- Home

- Chi siamo

- VIAGGI

- EUROPA

- ITALIA Venezia la serenissima

- ITALIA Isole Pelagie

- SPAGNA Toledo

- SPAGNA Madrid

- SPAGNA Barcellona

- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa

- FRANCIA Normandia e Bretagna

- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges

- FRANCIA La Camargue

- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani

- OLANDA Amsterdam - Hoorn

- IRLANDA Dublino - Howth

- INGHILTERRA Londra

- INGHILTERRA Londra inconsueta

- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo

- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford

- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll

- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn

- REPUBBLICA CECA Praga

- GERMANIA Berlino

- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau

- NORVEGIA Bergen

- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen

- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet

- ISOLE SVALBARD

- ISOLE SVALBARD Barentsburg

- ESTONIA

- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani

- AFRICA E MEDIORIENTE

- AMERICA DEL NORD

- ASIA

- OCEANIA

- RUBRICHE DI VIAGGIO

- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo

- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO

- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage

- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO

- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?

- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO

- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea

- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare

- VIAGGI E DISABILITA'

- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?

- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir

- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA

- EUROPA

- URBAN EXPLORATION

- VARIE

- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO

- ANTICHE DIMORE

- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA

- IL CASTELLO DI PRALBOINO

- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE

- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO

- LA VILLA DEL RABBINO

- VILLA C. una perla di rara bellezza

- LA VILLA DEL GEOLOGO

- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM

- VILLA MOGLIA

- VILLA MINETTA

- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo

- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA

- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE

- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE

- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO

- LA VILLA DEL CONTE

- LA CASCINA DELLA FIAT 1100

- LA CASCINA DEL MARCHESE

- LA VILLA SULLA COLLINA

- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA

- LA CASA DELL'ALLENATORE

- LA VILLA DELL'ARTISTA

- LA VILLA DEI DIVANI ROSSI

- VILLA POPPINS

- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI

- LA VILLA DEL MATEMATICO

- LA VILLA DEI PAPPAGALLI

- LA VILLA DEL GEOGRAFO

- LA VILLA DELLA DEA

- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI

- VILLA MIRABELLA

- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE

- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA

- LA VILLA DELLA RESISTENZA

- LA VILLA DEI LEVRIERI

- LA VILLA DEL SEQUESTRO

- LA VILLA DELLA BARCA A VELA

- LA CASA DELLA BAMBOLA

- IL PALAZZO DEL CARDINALE

- LA VILLA DEL MISTERO

- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE

- LA CASA DEL MONARCHICO

- IL CASALE MARCHESANI

- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house

- LA VILLA DELLA POSTINA

- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE

- VILLA ADDAMS

- LA VILLA DEL COMANDANTE

- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO

- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE

- LA CASA DEI SETTE OMICIDI

- LA VILLA DEI DRAGHI

- LA VILLA DEGLI SPETTRI

- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI

- PALAZZO ANGKOR

- EX STRUTTURE MILITARI

- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri

- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA

- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA

- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO

- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE

- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU

- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO

- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE

- LA CHIESA DELLA CROCE BLU

- LA CHIESA DELLA TROTTOLA

- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO

- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO

- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI

- IL CONVENTO DELLA MORTE

- CAVALIERI O SANTI?

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA

- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO

- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA

- LA CHIESA DEL LAGO

- LA CHIESA DEI MISTERI

- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE

- L'EREMO DELLE OSSA

- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO

- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"

- IL MONASTERO DI PIETRA

- LA CAPPELLA AZZURRA

- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA

- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA

- IL CONVENTO DELLE OSSA

- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA

- LA CHIESA DEL TESCHIO

- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO

- IL SIGILLO DEL TEMPO

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO

- LA CHIESA DEL MONTICELLO

- CIMITERO ABBANDONATO DI F.

- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO

- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI

- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI

- LA CHIESA DEI BAULI

- LA CHIESA DEI SOSPIRI

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI

- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE

- SILENT HILL

- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato

- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio

- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

- VEICOLI: treni, aerei, automobili

- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche

- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana

- IL FANTASMA DELL'OPERA

- CINE TEATRO ENAL

- CINEMA TEATRO RENO

- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato

- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento

- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio

- L'ACQUAPARK ABBANDONATO

- JURASSIC URBEX

- TENTAZIONE ROSSA

- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo

- CINEMA TEATRO CENTRONE

- MIRAGICA La luna è andata via

- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI

- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali

- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE

- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"

- EX OSPEDALE SANATORIO

- FANTASMI IN CORSIA

- IL COMPLESSO MEDICO LE C.

- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI

- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA

- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"

- EX MANICOMIO DI VOGHERA

- EX MANICOMIO DI COLORNO

- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO

- EX MANICOMIO DI MAGGIANO

- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA

- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli

- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO

- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"

- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE

- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario

- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA

- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati

- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE

- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE

- EX CARCERI

- FABBRICHE

- ANTICA FILANDA

- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE

- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO

- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI

- EX ZUCCHERIFICIO SAZA

- UN'ANTICA CARTIERA

- UN MOSHAV IN CAMPANIA

- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato

- EX STABILIMENTI CORRADINI

- JURASSIC TRAVEL

- EX CONSORZIO AGRARIO

- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco

- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

- IL MULINO DEI PIPISTRELLI

- GHOST TOWN

- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA

- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO

- FARAONE ANTICO

- REOPASTO

- ROCCHETTA ALTA

- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA

- ROSCIGNO VECCHIA

- APICE VECCHIO

- TOCCO CAUDIO

- CASTELPOTO

- PADULI

- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO

- MELITO IRPINO

- ROMAGNANO AL MONTE

- SENERCHIA

- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA

- CONZA DELLA CAMPANIA

- CRACO

- ALIANELLO VECCHIO

- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA

- AMENDOLEA

- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA

- NAPOLI

- HANNO SCRITTO SU NAPOLI

- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca

- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE

- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA

- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA

- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA

- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone

- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017

- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal

- LA CASINA SUL FUSARO

- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai

- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI

- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI

- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI

- L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE

- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE

- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI

- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli

- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI

- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE

- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"

- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia

- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE

- IL GIARDINO DI BABUK

- SAN GIOVANNI A CARBONARA

- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI

- IL MUSEO DI JAGO

- L'IPOGEO DEI CRISTALLINI

- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella

- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO

- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA

- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI

- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"

- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE

- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE

- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

- IL PARCO DEI MURALES

- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray

- LA GENESI DEI GENESIS

- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO

- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"

- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali

- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re

- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti

- CARO MASSIMO

- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi

- MUSEO GAETANO FILANGIERI

- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO

- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA

- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana

- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA

- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita

- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA

- BORGHI E STORIE D'ITALIA

- TRIORA Il lamento delle Streghe

- SAN GALGANO: la spada nella roccia

- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA

- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi

- I SERPARI DI COCULLO

- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA

- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO

- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE

- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI

- GAETA la signora del mare

- VALOGNO i colori del grigio

- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE

- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore

- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito

- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE

- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone

- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE

- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica

- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE

- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI

- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE

- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO

- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"

- SANT'AGATA DE' GOTI

- BONITO tra arte, storia e mistero

- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE

- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO

- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI

- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI

- L'O.P.G. DI AVERSA

- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve

- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto

- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo

- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio

- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023

- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL

- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO

- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO

- SORRENTO La processione nera del venerdì santo

- IL CARNEVALE DI MAIORI

- AMALFI la valle delle Ferriere

- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia

- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita

- ISCHIA il Castello aragonese

- PROCIDA il carcere Borbonico

- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania

- EBOLI La "Strangulatora"

- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio

- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta

- VATTIENTI DI NOCERA

- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA

- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS

- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA

- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa

- GALLERIE FOTOGRAFICHE

- COLOURS OF INDIA

- ARTICA

- PELLICANI

- MEGATTERE

- KINGDOM OF TONGA

- PARIGI, la Ville Lumiere

- LA CAMARGUE

- BULGARIA Sofia

- SCOZIA

- FIRE albe e tramonti nel mondo

- CASTELLI

- EX SANATORIO GARBAGNATE

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum

- AMALFITANA

- ISCHIA

- ISOLE PELAGIE

- SANT'AGATA DE' GOTI

- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO

- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI

- LINK UTILI

- FRIENDS

- VIDEO

- LIBRI

- DICONO DI NOI

- Contatti

SAN GIOVANNI A CARBONARA

Fuori del tracciato della città antica, in una zona detta Ad Carbonetum (a Carbonara), perché si bruciavano i rifiuti prodotti in città, sorge un complesso monastico che annovera una delle chiese più belle di Napoli: San Giovanni a Carbonara.

Questo complesso ha un impianto articolato e parzialmente dissimile dalle origini poiché ha subito molte modifiche nel tempo. Proviamo a semplificarne la storia e le trasformazioni.

Nel 1339 un nobiluomo napoletano, Gualtiero Galeota, donò ai monaci agostiniani un appezzamento di terreno compreso tra quelle che oggi sono via Carbonara e Via Foria. Qui sorse una prima chiesa detta della Consolazione, ancora esistente e oggi sottoposta alla Chiesa di San Giovanni con accesso dalla prima rampa delle scale odierne. In realtà, nelle immediate prossimità vi era anche un’altra chiesa, ancora esistente e posta sul lato sinistro dell’ingresso al complesso, detta della “Pietatella”. A questa chiesa era annesso un ospedale a servizio dei feriti nei tornei cavallereschi che al tempo della dinastia angioina si svolgevano proprio nell’area della attuale Via Carbonara. Cronache dell’epoca (ad esempio il Petrarca che vi assistette) descrivono questi tornei come molto cruenti, al punto da dover approntare un ricovero. Cosa singolare per quel tempo è che chiesa ed ospedale della Pietatella venivano gestiti da una arciconfraternita laica anziché da religiosi.

Verso la fine del Trecento, Re Ladislao fece costruire più in alto sulla collina la nuova chiesa di San Giovanni. Egli desiderava essere sepolto qui ma fu, poi, la sorella del Re, Giovanna II di Napoli, a commissionare la costruzione del grande monumento funebre per il fratello.

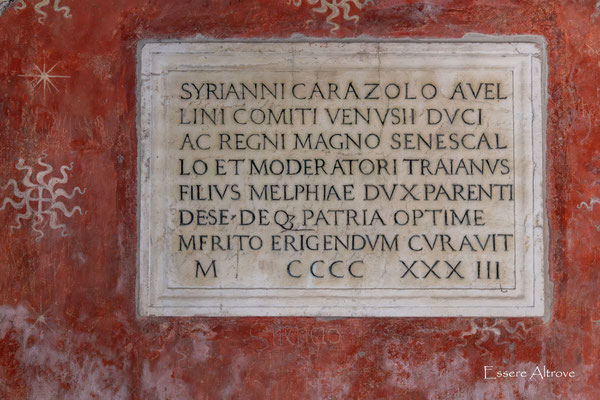

Nel periodo rinascimentale, il convento agostiniano continuò a rivestire una grande importanza nel panorama culturale, divenendo luogo di incontro di letterati e di personaggi di spicco della vita napoletana, come Giovanni Pontano e Jacopo Sannazaro. In particolare, questo luogo fu particolarmente caro alla illustre famiglia dei Caracciolo, che qui eresse ben due cappelle, due scrigni d’arte e di storia napoletana. Nel 1427 Giovanni Caracciolo del Sole, conosciuto come Sergianni o Ser Gianni, Gran Siniscalco della Regina Giovanna II nonché suo amante, fece costruire dietro l’abside la Cappella Caracciolo del Sole, una grande Cappella pensata per accogliere il suo mausoleo funebre. L’altra cappella è quella dei Caracciolo di Vico, eretta nel 1499 (lavori terminati ben 17 anni dopo) con accesso sulla sinistra del presbiterio.

Nel 1433, Ruggero Sanseverino, conte di Tricarico, fece erigere la cappella di Santa Monica ubicata a destra del presbiterio.

Agli inizi del Cinquecento, mercé la donazione di Ciancia Caracciolo, fu realizzato il chiostro della Porteria.

Nel 1533 si aggiunse la cappella Seripando.

Verso la metà del Cinquecento venne eretta la cappella Somma. Questo determinò la occlusione dell’antica entrata della chiesa e così il nuovo accesso divenne quello dall'arco monumentale nel fianco destro della navata.

Nella seconda metà del Cinquecento, sempre per volontà del Cardinale Girolamo Seripando, fu realizzato il chiostro Nuovo e la biblioteca del convento.

Nel 1688, il convento fu danneggiato da un violento terremoto e insieme ai lavori di intervento vennero anche istituiti un educandato, che divenne di grande prestigio, frequentato dalla nobiltà napoletana nei due secoli a venire, ed una scuola per i servi delle famiglie aristocratiche.

Nel Settecento per colmare il dislivello con la strada e consentire un accesso migliore al complesso che nei secoli si era notevolmente ingrandito, venne realizzato dal celebre architetto Ferdinando Sanfelice lo scalone a doppia rampa che ammiriamo oggi. Con il periodo francese il complesso fu confiscato ai monaci e utilizzato per scopi civili. Con il nuovo Regno d’Italia la parte conventuale divenne una Caserma, la Caserma Garibaldi che all’attualità ospita l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

Bombardata dagli Angloamericani nel 1943, San Giovanni fu danneggiata come altre chiese di Napoli (es. Santa Chiara) rimanendo a lungo chiusa.

Dunque, la Chiesa di san Giovanni a Carbonara più che una semplice chiesa è in realtà un complesso piuttosto articolato, con una storia secolare di aggiunte e trasformazioni che rendono il sito diverso da come appariva nei periodi di maggiore trasformazione: angioino, aragonese e vicereale.

Adesso seguiteci nel complesso agostiniano di San Giovanni a Carbonara.

All’ingresso, sul pilastro destro di piperno del cancello, c’è una mattonella che ritrae un libro sormontato da una tiara ed un cuore trafitto con la scritta: Tolle Lege (prendi e leggi)!

"Tolle, lege" è ciò che Agostino udì mentre era tormentato dai dubbi. La voce lo spinse ad aprire le sacre scritture e a leggere un passo che lo avrebbe portato alla sua conversione al cristianesimo.

La frase è diventata simbolo di un momento di rivelazione, ispirazione e cambiamento radicale nella vita di Agostino nonché il motto degli agostiniani.

In questo primo livello, alla base dello scalone a tenaglia sanfeliciano, c’è la chiesa della consolazione ancora oggi utilizzata dai fedeli. Salendo le rampe, ci si imbatte in quella che sembra la facciata di ingresso della chiesa mentre in realtà è la cappella di Santa Monica. Dirigendosi sulla sinistra si passa attraverso un primo portale che immette in una ampia corte.

Nella chiesa si entra da qui, attraverso il fianco destro della navata, poiché come ricordato l’originario portale d’ingresso è stato cancellato dalla costruzione della Cappella Somma. Nel portale è riconoscibile il simbolo dei Caracciolo del Sole (croce in cerchio con raggi serpeggianti).

ESTERNI E CHIESA DELLA CONSOLAZIONE

La chiesa di S. Giovanni a Carbonara è a navata unica, in stile gotico con un orientamento sulla direttrice est-ovest, caratteristico delle chiese medievali (l’est rappresenta il sole, la luce ma anche la terra santa). È uno scrigno di tesori d’arte mentre la parte conventuale come ricordato è stata utilizzata per altri scopi risulta fortemente alterata e rimaneggiata.

MAUSOLEO DI RE LADISLAO

La chiesa di San Giovanni è fortemente legata alla dinastia angioina. Infatti, la cosa che subito cattura lo sguardo è il gigantesco mausoleo funebre di Re Ladislao che occupa tutto l’abside. Alto 18 metri, è opera di maestranze toscane e realizzato tra il 1414 (anno della morte del re) ed il 1428 circa, su committenza della Regina Giovanna II, sorella del Re.

Alla base ci sono quattro grandi statue che rappresentano le virtù cardinali: temperanza, fortezza, prudenza e giustizia. Le statue sono quattro figure femminili, abbigliate come Vestali romane, ciascuna raffigurata con elementi simbolici. La Magnanimità reca nella mano sinistra una conchiglia in cui spicca un putto alato recante nella mano destra una spada. La Prudenza stringe nella mano sinistra un serpente, simbolo del dominio sulle passioni e inizio di un percorso di elevazione. La Fortezza ha una colonna che rappresenta l’equilibrio e la stabilità. La Temperanza mescola il vino con l’acqua per alcuni la presenza del maschile e femminile in ciascun essere umano. Al centro, tra la fortezza e la prudenza c’è il varco che conduce alla retrostante Cappella Caracciolo del Sole. In un secondo livello ci sono cinque nicchie, di cui le tre centrali sono continue formando una sorta di loggiato. Quella centrale più grande con le figure di Re Ladislao e Giovanna II, mentre le due laterali più piccole alloggiano le virtù morali fede, speranza, carità e magnanimità. Dal terzo livello il monumento si sviluppa solo in e troviamo la camera funebre del Re disteso come addormentato, mostrata da due angeli che aprono le tendine agli osservatori. Alle spalle di Ladislao c’è San Ludovico da Tolosa, abbigliato da vescovo ed assistito da due diaconi, che benedice la salma di Ladislao. Le tre figure hanno i visi addolorati, quasi come maschere tragiche al cospetto del re morto, ma sappiamo dalle cronache che egli morì da scomunicato per avere ripetutamente occupato militarmente la sede papale.

Sopra il baldacchino del letto funebre del Re, due angeli reggono il blasone del casato dei d’Angiò Durazzo e sulla sommità la madonna col bambino con i santi Giovanni e Agostino. Chiude sul vertice la statua equestre di Ladislao a spada sguainata e l’iscrizione DIVUS LADISLAUS.

Sul lato destro del Presbiterio c’è una bellissima tela raffigurante Cristo in croce del pittore aretino Giorgio Vasari realizzato nel 1545 per il cardinale Girolamo Seripando, teologo del Concilio di Trento

CAPPELLA SOMMA

All’opposto del monumento di Ladislao c’è la Cappella Somma, voluta da Scipione Somma ed eretta tra il 1557 ed il 1566. Questa cappella ospita un ciclo di affreschi di ignoto autore napoletano con raffigurazioni di storie bibliche. Di fronte all'arco di accesso c’è il sepolcro di Scipione Somma realizzato da Annibale Caccavello. Come ricordato, la costruzione di questa cappella ha cancellato l’antico ingresso.

ALTARE MIROBALLO

Nel lato sinistro della navata c’è un altro importante complesso scultoreo rinascimentale dedicato a San Giovanni Battista, voluto da Antonio Miroballo, presidente della Regia Camera della Sommaria e vescovo di Lettere: l’Altare Miroballo. Realizzato verso la fine del Quattrocento da vari artisti di scuola lombarda, con aggiunte scultoree postume di Giovanni da Nola. È visibile lo stemma dei Miroballo in due bassorilievi con angeli alati.

CAPPELLA CARACCIOLO DI VICO

Al lato sinistro del presbiterio, guardando il mausoleo di Ladislao, si apre la splendida Cappella Caracciolo dei Marchesi di Vico nel Gargano, un ramo della potente famiglia dei Caracciolo.

Voluta nel 1514 da Galeazzo Caracciolo, nobiluomo del sedile di Capuana e grande condottiero per la corte aragonese succeduta a quella Angioina, la Cappella è realizzata in marmo di Carrara e pietra di Porfido rosso.

A parte le pregevoli opere degli scultori spagnoli Diego de Siloé e Bartolomé Ordóñez, si ammirano i sepolcri di due membri della famiglia Caracciolo, Galeazzo e suo figlio Nicolantonio, opera di Annibale Caccavello (autore anche di quello di Scipione Somma) e Giovanni Domenico D’Auria.

In quello di Galeazzo, l’iscrizione commemorativa ricorda i suoi successi militari contro i turchi nella battaglia di Otranto; due Fauni sorreggono il sarcofago.

In quello di Nicolantonio l’iscrizione commemorativa ricorda le cariche rivestite e le virtù di sposo di Nicolantonio; due tritoni sorreggono il sarcofago.

Altri elementi arricchiscono la cappella: Busto di Lucio Caracciolo (bottega del Sanmartino XVIII secolo); Statua di Marcello Caracciolo (Girolamo D'Auria, 1573); Busto di Carlo Andrea Caracciolo (Giuliano Finelli, 1643); Altare dell'Epifania (Diego de Siloe e Bartolomé Ordóñez, 1516 circa) Statua di Carlo Maria Caracciolo (Ercole Ferrata, 1641) tre Statue di apostoli (scuola di Giovanni da Nola, metà XVI secolo).

CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE

E veniamo alla parte forse più visitata e studiata della Chiesa: la Cappella Caracciolo del Sole. Splendido esempio di arte rinascimentale, attira anche gli appassionati e studiosi di esoterismo; secondo molti nasconderebbe segreti nascosti tra le pieghe degli affreschi e dei simboli sparsi ovunque. Voluta da Ser Gianni Caracciolo, personaggio molto controverso di cui si è già prima accennato, ospita il suo monumento funebre che campeggia proprio alle spalle di quello di Ladislao, sul fondo della Cappella. Più povera di marmi e sculture rispetto alle altre cappelle, mostra affascinanti cicli pittorici opera degli artisti Leonardo da Besozzo (ciclo della Vergine) e Perinetto da Benevento (ciclo eremitico), realizzati nella prima metà del Quattrocento, nonché figure di Santi opera di Antonio da Fabriano. Il pavimento è un meraviglioso mosaico (purtroppo in alcune zone molto rovinato) di riggiole blu in tutte le sue sfumature, dall’acquamarina, al cobalto, su cui spiccano vari simboli, tra cui la croce solare, stemma dei Caracciolo del Sole. Un pavimento simile lo si può ammirare nella Sala Agata del Museo Filangieri.

Il sepolcro di Ser Gianni Caracciolo, la cui realizzazione viene attribuita ad Andrea Ciccione da Firenze, presenta una base di marmo decorata con motivi floreali su cui stanno cinque sculture di virtù, tre in primo piano e due sullo sfondo, tutte armate e tutte sorreggono l’arca sepolcrale. Sul fronte di quest’ultima, ci sono: nella parte bassa tre piccoli leoni; nella parte centrale, due geni alati con una corona di alloro contenente il sole con dentro un leone rampante ed ai lati di questi, in due nicchie, due guerrieri alati con lo scudo con Croce solare.

Ser Gianni era un personaggio molto potente. Soprannominato per la sua influenza “il re senza titolo”, fu vittima di una congiura di palazzo, probabilmente ordita con la complicità di Donna Covella Ruffo, cugina di Giovanna II, e assassinato a Castel Capuano nella notte del 19 agosto 1432, durante i festeggiamenti per il matrimonio tra il figlio Troiano Caracciolo e Maria Caldora. Accusato post mortem di crimine di “lesa maestà”, subì un processo ordinato dalla stessa Regina Giovanna II, con provvedimento di damnatio memoriae e confisca dei beni devoluti al regio fisco. Sopra l’arca sepolcrale vi è una lastra di marmo su cui è l’iscrizione commemorativa scritta da Scritta da Lorenzo Valla che ricorda la morte violenta di Ser Gianni:

Nil mihi ni titulus summo de culmine derat. Regina morbis invalida et senio,fecunda populos proceresque in pace tuebar pro-domine imperio, nullius arma timens.Sed me idem livor, qui te, fortissime Cesar, sopitum extinxit nocte iuvante dolos.Non me sed totum laceras, manus impia, Regnum Parthenopeque suum perdidit alma decus.

Sembra quasi che Ser Gianni Caracciolo si rivolga: ”in una sorta di dialogo tra strutture architettoniche, al re Ladislao posizionatogli di fronte (te fortissime Cesar), nel superbo mausoleo voluto da Giovanna II, all’esterno della cappella e accomunato, in una reciprocità e in una oscillazione testuale visibilmente ricercate, dallo stesso destino di morte per mano dolosa. Negli ultimi due versi, invece, si rivolge all’empia mano che l’ha ucciso…” (Il mausoleo di Sergianni Caracciolo in S. Giovanni a Carbonara e i caratteri trionfalistici del sepolcro nobiliare - Luigi Tufano)

MAUSOLEO DI SERGIANNI CARACCIOLO DEL SOLE

Sopra la lastra commemorativa c’è la statua di Ser Gianni Caracciolo in posizione eretta con un pugnale nella mano destra.

Entrambe le cappelle Caracciolo rappresentano i defunti in posizione eretta invece che in posizione supina sopra il sarcofago come nel canone gotico (vedi monumento di Ladislao) costituendo un punto di rottura stilistica col passato che influenzerà lo stile sepolcrale del Cinquecento.

IL SIMBOLISMO NASCOSTO

La Chiesa di San Giovanni a Carbonara, si diceva, attira da sempre appassionati e studiosi di esoterismo. Essa è una vivida testimonianza non soltanto della centralità culturale e politica della città di Napoli in quei secoli, ma altresì dell’esistenza del suo substrato culturale oscuro. Questi segni sono un poco ovunque. Il complesso è sorto e strutturato in due epoche, quelle Angioina e Aragonese, ma soprattutto nel passaggio tra le due. Siamo nell’epoca in cui si diffondono l’alchimia, l’ermetismo e la Kabala, ed in cui viene tradotto dal greco in latino il Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto. Molti autorevoli studi hanno efficacemente argomentato il carattere simbolico esoterico dei dipinti rinascimentali ed il loro riferimento ai Misteri di epoca greco-romana. Alcuni sono arrivati a ipotizzare l’esistenza di una società segreta alla base dell’aumentato interesse verso le discipline esoteriche. In ogni caso, il complesso monastico era un luogo frequentato da personaggi di grande spessore recte ... da illuminati.

Ed è con questo approccio filosofico religioso, ma più in senso pagano che cristiano, che molti amano studiare questa chiesa, con particolare riguardo proprio alla Cappella Caracciolo del Sole. Partiamo dalla geometria. La cappella ha un apparente forma circolare. Se però si osserva la disposizione delle colonne della cappella, queste formano un ottagono iscritto nel cerchio. Ma vi è di più. I contrafforti esterni, visibili dall’esterno formano anch’essi un ottagono: un ottagono con dentro un cerchio che ha dentro un ottagono. L’ottagono è una forma geometrica, chiaramente richiamata nelle piastrelle del pavimento maiolicato, carica di significato. Non per nulla è la forma utilizzata nei battisteri paleocristiani. Si ottiene dalla rotazione di un quadrato su sé stesso. Simboleggia l’unione di cerchio e quadrato, dunque l’unione tra il Cielo (cerchio) e la Terra (quadrato), l’unione tra il piano divino e quello umano.

Per quanto riguarda gli affreschi, all’interno di questi si nasconderebbero i maggiori segreti destinati solo agli iniziati. Un ciclo di sei storie eremitiche occupa la parte inferiore di tutta la cappella, mentre il ciclo mariano (Natività della Vergine, presentazione al tempio, Annunciazione, morte della vergine, incoronazione della Vergine) occupa la parte superiore; ci sono poi storie di Santi opera di Antonio da Fabriano. La statua di Ser Gianni Caracciolo posta sopra il mausoleo sembra avere lo sguardo rivolto proprio verso un dipinto del ciclo mariano dipinto sul tramezzo sopra l’ingresso di fronte il mausoleo, l’Incoronazione della Vergine, in cui il simbolismo cromatico e iconografico rimanderebbe alla dottrina pitagorica.

Tuttavia, la “natività della vergine” è l’affresco che più si presta ad interpretazioni di natura ermetico esoterica. La scena è calata in un contesto realistico e coevo al momento della realizzazione dell’opera. Il dipinto richiama, infatti, luoghi realmente esistenti e connessi ai committenti. Nella parte sinistra, è rappresentato un palazzo con la facciata a bugnato del tutto simile a quello di Palazzo Penne, abitazione di Antonio Penne segretario di Re Ladislao. Un caso? La scena principale è, invece, ambientata in casa Caracciolo, probabilmente quella in via Tribunali, dove oggi c’è l’Ospedale della Pace. Sant’Anna, madre di Maria, è distesa sul letto dopo le fatiche del parto assistita dalle donne, mentre ai piedi del letto una donna con abito blu stringe fra le braccia Maria neonata avvolta in un panno bianco. Si vede anche una dama molto distinta, in abito bianco con un mantello verde scuro, accompagnata da un bimbo che mangia una pagnotta. Le due figure sarebbero Caterina Filangieri, la moglie di Ser Gianni, e il loro figlio Troiano. Nel dipinto comparirebbero anche Ser Gianni, in primo piano alla base della scala e lo stesso Leonardo da Besozzo, autore dell’affresco sulla estrema sinistra.

Il piano del realismo si confonde con il piano simbolico iniziatico e il dubbio conseguente che sorge è: il realismo figurativo è soltanto tale o nasconde significati più profondi conoscibili da pochi? Gli affreschi sono solo scene dipinte per abbellire o comunicano a pochi segreti inconfessabili? Il dipinto della natività è, infatti, intriso di scene talmente ordinarie e lontane dal sacro da sembrare nascondere tutt’altro. Ad esempio, la donna che eviscera un volatile nella stanza del parto è talmente fuori posto da suggerire un significato nascosto, legato alla pratica della divinazione attraverso le viscere degli animali, praticata da molti popoli antichi, come Etruschi e Romani.

La scena che si svolge intorno a Maria neonata è tutta incentrata sul simbolismo cromatico. Infatti, in alchimia c’è un forte linguaggio simbolico - esoterico legato ai colori. La donna che stringe fra le braccia la bambina indossa un abito di colore blu, allusione al cielo stellato e all’infinito. La donna dal mantello verde potrebbe sottintendere il mistero della natura, concepita come un grande disegno del divino. Infine, la donna dal mantello giallo che reca delle bende per la puerpera, sembra invece leggere un rotolo di sacre scritture come quelli della Torah. Anche le donne che stendono i panni forse vogliono rappresentare altro.

Per fare comprendere argomentazioni così complesse, devo necessariamente ricorrere alle parole di un esperto del campo che in un passo di un suo scritto così interpreta la scena della Natività della Vergine alla luce dei simbolismi svelati:

“Per rifondare in Napoli, intorno alla metà del ‘400, la Sophìa, la Sapienza esoterica, fu necessario compiere una pratica divinatoria, per cogliere il momento propizio secondo le Forze in campo, in cielo e in terra. Fu anche necessario lo studio e l’intelligenza dei testi sacri nonché la contemplazione dei segni divini nella natura e, soprattutto, dei segni astrologici propizi. La Vergine-Sophìa scaturisce dal concorso armonico di varie discipline spirituali”. Peraltro, la scena della fanciulla che si affaccia al balcone per afferrare il lenzuolo potrebbe leggersi anche come una prima e breve “apertura al sole” ossia alla Luce (intesa in senso simbolico-spirituale) e non sembra casuale che tale apertura mistica sia collocata in un palazzo molto somigliante a Palazzo Penne, tuttora esistente. Il Segretario di Re Ladislao era un dotto umanista, com’è del resto testimoniato dall’iscrizione dei versi di Marziale sul portale d’ingresso della dimora storica. Colpisce, inoltre, che il cartiglio di quella iscrizione culmini in una nuvola sormontata da una rosa, ossia la trasfigurazione della realtà sensibile nella Rosa mistica, simbolo esoterico su cui esiste un’ampia letteratura. Intendo dire che la scelta di quel bugnato rettangolare e la donna che si affaccia la balcone e quindi si apre alla “luce”, come decorazione della dimora nell’affresco, non mi sembra accidentale ma racchiuda un ben preciso messaggio, a indicare un risveglio, seppur breve, della sapienza esoterica già ai tempi di Re Ladislao (1386-1414), con Antonio Penne che era la vera mente – o almeno uno degli esponenti intellettuali – del regno di Napoli, e non solo sotto il profilo politico e giuridico, tant’è che, non a caso, ebbe il privilegio della collocazione del suo sepolcro nella chiesa di S. Chiara, di norma sede dei sepolcri della famiglia reale degli Angioini, che tuttora si possono ammirare. Pertanto, l’affresco della Natività della Vergine di Leonardo da Besozzo potrebbe leggersi su vari piani di interpretazione, senza che essi si escludano a vicenda, proprio alla luce del clima culturale del tempo: la Natività della Vergine Maria, madre di Gesù, per il popolo ancorato alla fede cattolica e la Vergine-Sophìa per gli iniziati ai Misteri.” (Un tempio misterico del Rinascimento napoletano, S. Arcella)

In definitiva, quanto si apprende ammirando e studiando questo mirabile complesso di San Giovanni a Carbonara cambia per sempre la percezione di ognuno di noi dell’arte rinascimentale, di cui anche a Napoli ci sono fulgidi esempi (non solo Firenze, Roma e Venezia). Che per voi sia un luogo sacro, iniziatico o soltanto d’arte, venite a visitarlo: ne rimarrete stregati.

PER APPROFONDIMENTI, SI CONSIGLIA: Un tempio misterico del Rinascimento napoletano, S. Arcella

C'è un altro luogo legato alla famiglia Caracciolo del Sole ed a Sergianni. Sotto il link