- Home

- Chi siamo

- VIAGGI

- EUROPA

- ITALIA Venezia la serenissima

- ITALIA Isole Pelagie

- SPAGNA Toledo

- SPAGNA Madrid

- SPAGNA Barcellona

- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa

- FRANCIA Normandia e Bretagna

- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges

- FRANCIA La Camargue

- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani

- OLANDA Amsterdam - Hoorn

- IRLANDA Dublino - Howth

- INGHILTERRA Londra

- INGHILTERRA Londra inconsueta

- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo

- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford

- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll

- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn

- REPUBBLICA CECA Praga

- GERMANIA Berlino

- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau

- NORVEGIA Bergen

- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen

- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet

- ISOLE SVALBARD

- ISOLE SVALBARD Barentsburg

- ESTONIA

- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani

- AFRICA E MEDIORIENTE

- AMERICA DEL NORD

- ASIA

- OCEANIA

- RUBRICHE DI VIAGGIO

- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo

- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO

- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage

- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO

- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?

- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO

- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea

- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare

- VIAGGI E DISABILITA'

- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?

- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir

- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA

- EUROPA

- URBAN EXPLORATION

- VARIE

- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO

- ANTICHE DIMORE

- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA

- IL CASTELLO DI PRALBOINO

- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE

- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO

- LA VILLA DEL RABBINO

- VILLA C. una perla di rara bellezza

- LA VILLA DEL GEOLOGO

- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM

- VILLA MOGLIA

- VILLA MINETTA

- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo

- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA

- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE

- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE

- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO

- LA VILLA DEL CONTE

- LA CASCINA DELLA FIAT 1100

- LA CASCINA DEL MARCHESE

- LA VILLA SULLA COLLINA

- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA

- LA CASA DELL'ALLENATORE

- LA VILLA DELL'ARTISTA

- VILLA POPPINS

- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI

- LA VILLA DEL MATEMATICO

- LA VILLA DEI PAPPAGALLI

- LA VILLA DEL GEOGRAFO

- LA VILLA DELLA DEA

- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI

- VILLA MIRABELLA

- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE

- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA

- LA VILLA DELLA RESISTENZA

- LA VILLA DEI LEVRIERI

- LA VILLA DEL SEQUESTRO

- LA VILLA DELLA BARCA A VELA

- LA CASA DELLA BAMBOLA

- IL PALAZZO DEL CARDINALE

- LA VILLA DEL MISTERO

- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE

- LA CASA DEL MONARCHICO

- IL CASALE MARCHESANI

- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house

- LA VILLA DELLA POSTINA

- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE

- VILLA ADDAMS

- LA VILLA DEL COMANDANTE

- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO

- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE

- LA CASA DEI SETTE OMICIDI

- LA VILLA DEI DRAGHI

- LA VILLA DEGLI SPETTRI

- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI

- PALAZZO ANGKOR

- EX STRUTTURE MILITARI

- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri

- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA

- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA

- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO

- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE

- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU

- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO

- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE

- LA CHIESA DELLA CROCE BLU

- LA CHIESA DELLA TROTTOLA

- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO

- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO

- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI

- IL CONVENTO DELLA MORTE

- CAVALIERI O SANTI?

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA

- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO

- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA

- LA CHIESA DEL LAGO

- LA CHIESA DEI MISTERI

- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE

- L'EREMO DELLE OSSA

- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO

- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"

- IL MONASTERO DI PIETRA

- LA CAPPELLA AZZURRA

- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA

- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA

- IL CONVENTO DELLE OSSA

- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA

- LA CHIESA DEL TESCHIO

- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO

- IL SIGILLO DEL TEMPO

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO

- LA CHIESA DEL MONTICELLO

- CIMITERO ABBANDONATO DI F.

- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO

- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI

- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI

- LA CHIESA DEI BAULI

- LA CHIESA DEI SOSPIRI

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI

- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE

- SILENT HILL

- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato

- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio

- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

- VEICOLI: treni, aerei, automobili

- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche

- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana

- IL FANTASMA DELL'OPERA

- CINE TEATRO ENAL

- CINEMA TEATRO RENO

- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato

- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento

- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio

- L'ACQUAPARK ABBANDONATO

- JURASSIC URBEX

- TENTAZIONE ROSSA

- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo

- CINEMA TEATRO CENTRONE

- MIRAGICA La luna è andata via

- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI

- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali

- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE

- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"

- EX OSPEDALE SANATORIO

- FANTASMI IN CORSIA

- IL COMPLESSO MEDICO LE C.

- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI

- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA

- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"

- EX MANICOMIO DI VOGHERA

- EX MANICOMIO DI COLORNO

- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO

- EX MANICOMIO DI MAGGIANO

- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA

- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli

- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO

- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"

- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE

- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario

- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA

- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati

- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE

- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE

- EX CARCERI

- FABBRICHE

- ANTICA FILANDA

- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE

- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO

- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI

- EX ZUCCHERIFICIO SAZA

- UN'ANTICA CARTIERA

- UN MOSHAV IN CAMPANIA

- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato

- EX STABILIMENTI CORRADINI

- JURASSIC TRAVEL

- EX CONSORZIO AGRARIO

- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco

- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

- IL MULINO DEI PIPISTRELLI

- GHOST TOWN

- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA

- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO

- FARAONE ANTICO

- REOPASTO

- ROCCHETTA ALTA

- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA

- ROSCIGNO VECCHIA

- APICE VECCHIO

- TOCCO CAUDIO

- CASTELPOTO

- PADULI

- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO

- MELITO IRPINO

- ROMAGNANO AL MONTE

- SENERCHIA

- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA

- CONZA DELLA CAMPANIA

- CRACO

- ALIANELLO VECCHIO

- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA

- AMENDOLEA

- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA

- NAPOLI

- HANNO SCRITTO SU NAPOLI

- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca

- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE

- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA

- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA

- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA

- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone

- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017

- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal

- LA CASINA SUL FUSARO

- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai

- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI

- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI

- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI

- L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE

- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE

- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI

- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli

- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI

- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE

- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"

- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia

- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE

- IL GIARDINO DI BABUK

- SAN GIOVANNI A CARBONARA

- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI

- IL MUSEO DI JAGO

- L'IPOGEO DEI CRISTALLINI

- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella

- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO

- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA

- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI

- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"

- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE

- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE

- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

- IL PARCO DEI MURALES

- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray

- LA GENESI DEI GENESIS

- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO

- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"

- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali

- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re

- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti

- CARO MASSIMO

- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi

- MUSEO GAETANO FILANGIERI

- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO

- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA

- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana

- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA

- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita

- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA

- BORGHI E STORIE D'ITALIA

- TRIORA Il lamento delle Streghe

- SAN GALGANO: la spada nella roccia

- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA

- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi

- I SERPARI DI COCULLO

- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA

- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO

- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE

- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI

- GAETA la signora del mare

- VALOGNO i colori del grigio

- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE

- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore

- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito

- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE

- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone

- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE

- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica

- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE

- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI

- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE

- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO

- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"

- SANT'AGATA DE' GOTI

- BONITO tra arte, storia e mistero

- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE

- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO

- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI

- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI

- L'O.P.G. DI AVERSA

- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve

- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto

- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo

- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio

- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023

- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL

- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO

- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO

- SORRENTO La processione nera del venerdì santo

- IL CARNEVALE DI MAIORI

- AMALFI la valle delle Ferriere

- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia

- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita

- ISCHIA il Castello aragonese

- PROCIDA il carcere Borbonico

- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania

- EBOLI La "Strangulatora"

- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio

- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta

- VATTIENTI DI NOCERA

- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA

- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS

- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA

- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa

- GALLERIE FOTOGRAFICHE

- COLOURS OF INDIA

- ARTICA

- PELLICANI

- MEGATTERE

- KINGDOM OF TONGA

- PARIGI, la Ville Lumiere

- LA CAMARGUE

- BULGARIA Sofia

- SCOZIA

- FIRE albe e tramonti nel mondo

- CASTELLI

- EX SANATORIO GARBAGNATE

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum

- AMALFITANA

- ISCHIA

- ISOLE PELAGIE

- SANT'AGATA DE' GOTI

- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO

- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI

- LINK UTILI

- FRIENDS

- VIDEO

- LIBRI

- DICONO DI NOI

- Contatti

ITINERARI NAPOLETANI: PIEDIGROTTA - MERGELLINA

Durata: 1-3 ore (dipende dal tempo dedicato ai siti e dall’interesse)

Distanza da percorrere: 800 mt. (si intende quella tra il punto di partenza e quello di arrivo puro e semplice)

Costi: nessuno

“Ci sono posti dove vai una volta sola … e poi c’è Napoli.” (John Turturro)

Il senso profondo di questa affermazione risiede nel fatto che Napoli è una città talmente complessa che puoi visitarne una parte centinaia di volte, per anni, e continuare scoprire cose che non sapevi e che non avresti mai immaginato. Se vogliamo credere alla leggenda della sirena Parthenope, e noi napoletani ci crediamo come crediamo al Munaciello, alla bella ‘mbriana e al potere miracoloso di Maradona, allora non smetteremo mai di essere attratti dal suo canto.

Qui vogliamo proporvi un itinerario diverso, fatto di piccole scoperte che aprono a grandi interrogativi. Architetture liberty vi introdurranno a illustri sepolcri, quali quelli del poeta Virgilio e di Giacomo Leopardi, oppure al monumento funebre di Gaetano Filangieri, il più illustre degli illuministi napoletani. Una targa di epoca vicereale svelerà l’origine di una bella, panoramica ed antica strada e, infine, comparirà il demonio sotto le sembianze di una bella dama dai capelli biondo rossicci.

È una passeggiata che dovrà necessariamente essere conciliata con gli orari di apertura di alcuni dei luoghi a descrivere. Il Virgiliano ha degli orari fissi, più complicato per le chiese che non sono sempre aperte, ma spesso lo sono solo in corrispondenza con celebrazioni e cerimonie.

L’area d’interesse è quella che dalla Stazione di Mergellina arriva alla base di Via Posillipo, un’area non troppo considerata, e a torto, dai turisti.

STAZIONE DI MERGELLINA

Partiamo dalla Stazione di Mergellina, facilmente raggiungibile con la linea 2 della Metro di cui è fermata, un capolavoro di architettura Liberty che nel 1927 assunse la denominazione di "Napoli Mergellina". L'esterno è caratterizzato dalla presenza di decorazioni a stucco, pilastri, sporgenti e colonne; il pian terreno è decorato da un bugnato realizzato dall’ebanista Raffaele Caputo. Due archi laterali, riccamente decorati, corrispondono ai due accessi della stazione, mentre quello centrale in alto ospita un orologio sorretto da angeli in stucco; di notevole pregio è anche la pensilina a sbalzo in ghisa. L'interno è costituito da due saloni, uno degli arrivi e l'altro delle partenze, entrambi coperti da una volta a botte cassettonata con decorazioni liberty e vetrocemento; tra essi è posto un ambiente adibito a punto di ristoro che mette in comunicazione le due grandi sale. Il pavimento è di marmo, mentre ai lati delle sale ci sono biglietterie con tramezzo in legno in stile classico.

CHIESA DI PIEDIGROTTA: MONUMENTO FUNEBRE DI GAETANO FILANGIERI

Proprio di fronte c’è chiesa monumentale: Santa Maria a Piedigrotta. Al suo interno c’è il monumento funebre di Gaetano Filangieri Jr., costruito per sé e per la sua famiglia (Caietano Filangerio, Carolus filius, sibi suisque). Spicca la statua del padre Carlo generale dell’esercito borbonico che Gaetano ha celebrato in ogni modo possibile.

Gaetano Filangieri nacque a Cercola il 18 agosto 1752 da Don Cesare, principe di Arianiello e Marianna Montalto duchessa di Fragnito. La famiglia aveva a Cercola che allora non si chiamava così un grande palazzo che non esiste più. A soli 19 anni scrisse la sua prima opera Pubblica e privata educazione. A 22 anni (1774) si laureò in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli ed esercitò per breve tempo l’avvocatura. Amico e corrispondente di Goethe e Giambattista Vico, scrisse altre opere tra cui "Le norme generali" nel 1780, “Il diritto e la procedura penale" nel 1783. Nel 1783 sposò la contessa austriaca Carolina Frendel. Nel 1787 Ferdinando IV di Borbone lo nominò Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze. La sua opera più famosa è la Scienza della Legislazione. La struttura dell’opera, in sette volumi nel piano originario, consiste in un primo volume dedicato ai “princípi della legislazione”, un secondo dedicato alle “leggi politiche ed economiche”, il terzo al “diritto criminale”, il quarto alla” educazione”, il quinto alla “religione” (uscito postumo e incompiuto nel 1791), il sesto e il settimo, che dovevano essere rispettivamente sulla “proprietà” e sulla “famiglia” non furono mai scritti per la sua morte precoce.

La Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri è stata l’opera su cui si sono formati ed ispirati i rivoluzionari della Repubblica napoletana del 1799; racchiudeva in sé le aspirazioni dell’Illuminismo come riforma su base razionale della società, contro il diritto feudale e quello che Filangieri chiama il “caos legislativo”. Figlio assoluto dell’età dei lumi, contrapponeva la ragione alla consuetudine e alla tradizione. Tuttavia, si può sostenere che il suo fu un illuminismo originale, “napoletano”, non mutuato da esperienze e idee esterne ma frutto della Napoli settecentesca in cui ancora sopravvivevano i privilegi feudali. Alla licenziosità ed al lusso di nobiltà e clero, opponeva una massa sofferente, ignorante e povera. In siffatto contesto, Gaetano Filangieri e la sua opera costituirono un modello nuovo ed illuminato per Napoli. Purtroppo, la sua salute era fortemente minata dalla tubercolosi che lo stroncò ad appena 36 anni. Morì a Vico Equense, nel Castello Giusso, il 21 luglio 1788. Delle sue idee si discute ancora oggi; si è scoperto in tempi recenti un carteggio con Benjamin Franklin padre fondatore della Costituzione americana da cui si deduce che ne ispirò con le sue idee, soprattutto il principio del diritto alla “felicità”, la stesura. Della potente e antica stirpe dei Filangieri, forse Gaetano rappresenta la mente più raffinata e il membro più illustre in senso ampio, lui che da nobile combatteva i privilegi della nobiltà, perché non solo nobile di origini ma nobile d’animo.

Veniamo ora al figlio Carlo e al nipote Gaetano Jr figlio di Carlo.

Il figlio di Gaetano, Carlo, fu un valente militare. Si arruolò nell'esercito napoleonico e combatté valorosamente ad Austerlitz. Nel 1806 partecipò all'assedio di Gaeta col grado di capitano agli ordini di Giuseppe Buonaparte. Nel 1808, durante la conquista della Spagna, si distinse nella presa di Burgos. Fu nominato da Gioacchino Murat colonnello e poi generale, dopo la sua eroica condotta nella campagna di Russia. Sempre con Murat combatté in Italia contro gli Austriaci e sul Po fu gravemente ferito. Nel 1810, per difendere l’onore delle truppe napoletane, sfidò e uccise in duello il generale francese François Franceschì. Subito dopo l'avvenuta restaurazione borbonica, si ritirò dall'esercito.

Suo figlio Gaetano Filangieri Jr. principe di Satriano è stato un filantropo, viaggiatore, raffinato collezionista e creatore del Museo Filangieri di Napoli. Negli anni a partire dal 1879 a Napoli ci fu un accesa discussione poiché, a causa della realizzazione dell'allargamento di via Duomo, in seno alla più vasta opera di riqualificazione urbana conosciuta come “il Risanamento”, era stato deciso l’abbattimento o la trasformazione di molti antichi edifici, tra cui Palazzo Como. Gaetano Filangieri acquistò Palazzo Como con lo scopo di salvarlo… e ci riuscì. L'edificio venne arretrato di venti metri rispetto alla posizione originaria, con lo "smontamento" e la ricostruzione dell'intera struttura. Il Principe, amante del bello e raffinato collezionista, non solo desiderava salvare il Palazzo ma ne voleva fare la sede delle sue cospicue collezioni, creando un museo che celebrasse la gloria di suo nonno Gaetano senior e suo padre Carlo, grande generale dell’esercito borbonico. E questo museo lo volle donare alla città; divenne, quindi, il Museo civico Gaetano Filangieri (sotto link)

IL PARCO VIRGILIANO

La chiesa è adiacente ad un altro luogo pieno di fascino ed assai misterioso: il Virgiliano, dove c’è la tomba di Giacomo Leopardi e quella di Publio Virgilio Marone, conosciuto semplicemente come Virgilio, autore di capolavori come l’Eneide nonché potente mago protettore di Napoli. Non solo tombe, ma anche l’antro, conosciuto come Crypta Neapolitana, che era l’antico passaggio che i napoletani percorrevano per andare nei campi flegrei e nella zona oggi chiamata Fuorigrotta (oltre la grotta, quella attuale). Un luogo pieno di fascino e mistero. Per approfondimenti, vi invitiamo a leggere quanto già scritto in proposito (link sotto)

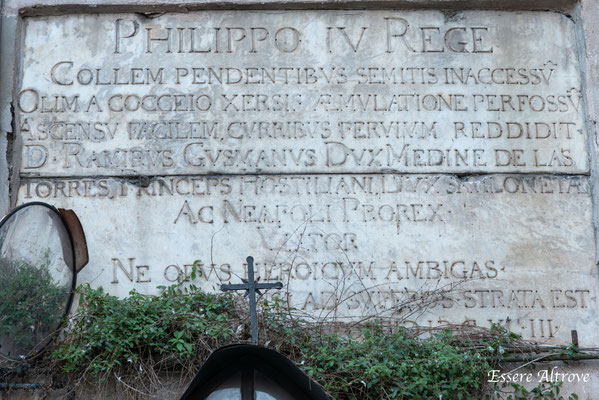

LA LAPIDE DI PIAZZA SANNAZZARO

Attraversando piazza Sannazzaro ci fermiamo sotto una misteriosa edicola, sormontata da una antica lapide seicentesca, posta alla base della prima delle tredici rampe di Sant’ Antonio. La lapide ci ricorda che le rampe erano un antico percorso ripristinato nel 1643 dal viceré Ramiro de Guzman duca di Medina, in modo da rendere il percorso più agevole per i pellegrini che intendevano raggiungere il complesso, assurto nel frattempo a santuario antoniano. Ciò avvenne “Philippo IV rege”, regnante Filippo IV d’Asburgo. Nella lapide si cita (“Olim a Cocceio xersis aemulatione …”) Lucio Cocceio, l’architetto romano che nel primo secolo avanti Cristo, ci ricorda Strabone, realizzò la vicina Crypta Neapolitana che abbiamo appena ammirato. La targa tra fuliggine, e rampicanti spesso non è bene visibile e leggibile. Bisognerebbe prendersene maggiore cura. Nella piazza c’è una bellissima fontana, la fontana della Sirena, realizzata dallo scultore Onofrio Buccini nel 1869 per ornare i giardini della stazione ferroviaria, ma nel 1924 fu spostata in piazza Sannazzaro. Una delle tante rappresentazioni della mitologica fondatrice della città, che però oggi ha fretta e ci invita a proseguire verso Posillipo. C’è un’ultima cosa che vuol farci vedere.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO: IL DIAVOLO DI MERGELLINA

La sirena ci ha poi attratti col suo canto ammaliatore dalle parti di Posillipo, dove c’è una chiesa che custodisce una misteriosa tela del Cinquecento di Leonardo da Pistoia, “San Michele uccide il demonio” conosciuto anche come il “diavolo di Posillipo”. La leggenda, narrata anche da Matilde Serao e da Benedetto Croce, vuole che i due personaggi del quadro commissionato dal Cardinale Diomede Carafa siano lo stesso Cardinale nei panni di San Michele che uccide il demonio mentre il demonio ha le sembianze di una bella nobildonna dell’epoca, Vittoria D’Avalos. Vittoria è una splendida cortigiana, ambita da tutti gli uomini della nobiltà napoletana dell’epoca, ma lei è attratta solo da un uomo che, però ha preso i voti: Diomede Carafa, colto, raffinato e membro di una delle più potenti famiglie napoletane.

La chiesa non è interessante solo per questo quadro e questa storia sottesa, ma è uno scrigno di tesori d’arte, ed è anche il luogo dove c’è il sepolcro monumentale di Jacopo Sannazzaro, attorno al quale sono sorte altrettante oscure leggende.

Dal terrazzo della chiesa si gode di una splendida vista, con i palazzi bella riviera, del lunghissimo Corso V. Emanuele e del basso Vomero che sembrano un presepe colorato.

Per approfondimento della chiesa e della storia del Diavolo di Mergellina vi invitiamo a leggere quanto già scritto in proposito (link sotto)

Non ci rimane che tornare alla Stazione Mergellina e riprendere la Linea 2 oppure prolungare la passeggiata e percorrere tutto il lungo mare fino a via Acton e di lì prendere la linea 1 metro alla stazione Municipio.

Marco Aurelio ha scritto: “la più grande delizia dell’umanità non è solo trasmettere conoscenza, ma ispirare sogni”.

Speriamo di avervi fatto venire voglia di visitare la città e scoprirne i segreti.

© 3.12.2024

Chiesa di Piedigrotta

081.669761

info@madonnadipiedigrotta.it

Parco Virgiliano

|

lunedì |

09–14:30 |

|

martedì |

Chiuso |

|

mercoledì |

09–19.00 |

|

giovedì |

09–14:30 |

|

venerdì |

09–14:30 |

|

sabato |

09–14:30 |

|

domenica |

09–14:30 |

Chiesa di Santa Maria del parto a Mergellina

081.664627

parroco@santamariadelparto.it