- Home

- Chi siamo

- VIAGGI

- EUROPA

- ITALIA Venezia la serenissima

- ITALIA Isole Pelagie

- SPAGNA Toledo

- SPAGNA Madrid

- SPAGNA Barcellona

- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa

- FRANCIA Normandia e Bretagna

- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges

- FRANCIA La Camargue

- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani

- OLANDA Amsterdam - Hoorn

- IRLANDA Dublino - Howth

- INGHILTERRA Londra

- INGHILTERRA Londra inconsueta

- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo

- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford

- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll

- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn

- REPUBBLICA CECA Praga

- GERMANIA Berlino

- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau

- NORVEGIA Bergen

- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen

- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet

- ISOLE SVALBARD

- ISOLE SVALBARD Barentsburg

- ESTONIA

- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani

- AFRICA E MEDIORIENTE

- AMERICA DEL NORD

- ASIA

- OCEANIA

- RUBRICHE DI VIAGGIO

- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo

- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO

- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage

- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO

- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?

- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO

- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea

- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare

- VIAGGI E DISABILITA'

- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?

- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir

- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA

- EUROPA

- URBAN EXPLORATION

- VARIE

- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO

- ANTICHE DIMORE

- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA

- IL CASTELLO DI PRALBOINO

- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE

- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO

- LA VILLA DEL RABBINO

- VILLA C. una perla di rara bellezza

- LA VILLA DEL GEOLOGO

- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM

- VILLA MOGLIA

- VILLA MINETTA

- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo

- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA

- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE

- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE

- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO

- LA VILLA DEL CONTE

- LA CASCINA DELLA FIAT 1100

- LA CASCINA DEL MARCHESE

- LA VILLA SULLA COLLINA

- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA

- LA CASA DELL'ALLENATORE

- LA VILLA DELL'ARTISTA

- LA VILLA DEI DIVANI ROSSI

- VILLA POPPINS

- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI

- LA VILLA DEL MATEMATICO

- LA VILLA DEI PAPPAGALLI

- LA VILLA DEL GEOGRAFO

- LA VILLA DELLA DEA

- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI

- VILLA MIRABELLA

- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE

- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA

- LA VILLA DELLA RESISTENZA

- LA VILLA DEI LEVRIERI

- LA VILLA DEL SEQUESTRO

- LA VILLA DELLA BARCA A VELA

- LA CASA DELLA BAMBOLA

- IL PALAZZO DEL CARDINALE

- LA VILLA DEL MISTERO

- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE

- LA CASA DEL MONARCHICO

- IL CASALE MARCHESANI

- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house

- LA VILLA DELLA POSTINA

- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE

- VILLA ADDAMS

- LA VILLA DEL COMANDANTE

- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO

- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE

- LA CASA DEI SETTE OMICIDI

- LA VILLA DEI DRAGHI

- LA VILLA DEGLI SPETTRI

- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI

- PALAZZO ANGKOR

- EX STRUTTURE MILITARI

- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri

- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA

- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA

- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO

- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE

- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU

- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO

- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE

- LA CHIESA DELLA CROCE BLU

- LA CHIESA DELLA TROTTOLA

- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO

- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO

- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI

- IL CONVENTO DELLA MORTE

- CAVALIERI O SANTI?

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA

- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO

- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA

- LA CHIESA DEL LAGO

- LA CHIESA DEI MISTERI

- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE

- L'EREMO DELLE OSSA

- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO

- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"

- IL MONASTERO DI PIETRA

- LA CAPPELLA AZZURRA

- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA

- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA

- IL CONVENTO DELLE OSSA

- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA

- LA CHIESA DEL TESCHIO

- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO

- IL SIGILLO DEL TEMPO

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO

- LA CHIESA DEL MONTICELLO

- CIMITERO ABBANDONATO DI F.

- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO

- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI

- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI

- LA CHIESA DEI BAULI

- LA CHIESA DEI SOSPIRI

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI

- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE

- SILENT HILL

- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato

- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio

- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

- VEICOLI: treni, aerei, automobili

- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche

- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana

- IL FANTASMA DELL'OPERA

- CINE TEATRO ENAL

- CINEMA TEATRO RENO

- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato

- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento

- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio

- L'ACQUAPARK ABBANDONATO

- JURASSIC URBEX

- TENTAZIONE ROSSA

- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo

- CINEMA TEATRO CENTRONE

- MIRAGICA La luna è andata via

- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI

- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali

- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE

- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"

- EX OSPEDALE SANATORIO

- FANTASMI IN CORSIA

- IL COMPLESSO MEDICO LE C.

- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI

- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA

- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"

- EX MANICOMIO DI VOGHERA

- EX MANICOMIO DI COLORNO

- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO

- EX MANICOMIO DI MAGGIANO

- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA

- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli

- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO

- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"

- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE

- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario

- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA

- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati

- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE

- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE

- EX CARCERI

- FABBRICHE

- ANTICA FILANDA

- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE

- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO

- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI

- EX ZUCCHERIFICIO SAZA

- UN'ANTICA CARTIERA

- UN MOSHAV IN CAMPANIA

- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato

- EX STABILIMENTI CORRADINI

- JURASSIC TRAVEL

- EX CONSORZIO AGRARIO

- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco

- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

- IL MULINO DEI PIPISTRELLI

- GHOST TOWN

- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA

- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO

- FARAONE ANTICO

- REOPASTO

- ROCCHETTA ALTA

- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA

- ROSCIGNO VECCHIA

- APICE VECCHIO

- TOCCO CAUDIO

- CASTELPOTO

- PADULI

- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO

- MELITO IRPINO

- ROMAGNANO AL MONTE

- SENERCHIA

- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA

- CONZA DELLA CAMPANIA

- CRACO

- ALIANELLO VECCHIO

- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA

- AMENDOLEA

- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA

- NAPOLI

- HANNO SCRITTO SU NAPOLI

- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca

- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE

- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA

- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA

- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA

- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone

- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017

- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal

- LA CASINA SUL FUSARO

- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai

- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI

- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI

- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI

- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE

- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI

- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli

- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI

- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE

- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"

- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia

- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE

- IL GIARDINO DI BABUK

- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI

- IL MUSEO DI JAGO

- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella

- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO

- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA

- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI

- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"

- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE

- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE

- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

- IL PARCO DEI MURALES

- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray

- LA GENESI DEI GENESIS

- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO

- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"

- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali

- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re

- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti

- CARO MASSIMO

- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi

- MUSEO GAETANO FILANGIERI

- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO

- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA

- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana

- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA

- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita

- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA

- BORGHI E STORIE D'ITALIA

- TRIORA Il lamento delle Streghe

- SAN GALGANO: la spada nella roccia

- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA

- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi

- I SERPARI DI COCULLO

- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA

- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO

- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE

- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI

- GAETA la signora del mare

- VALOGNO i colori del grigio

- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE

- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore

- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito

- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE

- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone

- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE

- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica

- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE

- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI

- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE

- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO

- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"

- SANT'AGATA DE' GOTI

- BONITO tra arte, storia e mistero

- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE

- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO

- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI

- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI

- L'O.P.G. DI AVERSA

- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve

- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto

- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo

- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio

- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023

- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL

- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO

- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO

- SORRENTO La processione nera del venerdì santo

- IL CARNEVALE DI MAIORI

- AMALFI la valle delle Ferriere

- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia

- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita

- ISCHIA il Castello aragonese

- PROCIDA il carcere Borbonico

- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania

- EBOLI La "Strangulatora"

- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio

- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta

- VATTIENTI DI NOCERA

- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA

- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS

- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA

- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa

- GALLERIE FOTOGRAFICHE

- COLOURS OF INDIA

- ARTICA

- PELLICANI

- MEGATTERE

- KINGDOM OF TONGA

- PARIGI, la Ville Lumiere

- LA CAMARGUE

- BULGARIA Sofia

- SCOZIA

- FIRE albe e tramonti nel mondo

- CASTELLI

- EX SANATORIO GARBAGNATE

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum

- AMALFITANA

- ISCHIA

- ISOLE PELAGIE

- SANT'AGATA DE' GOTI

- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO

- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI

- LINK UTILI

- FRIENDS

- VIDEO

- LIBRI

- DICONO DI NOI

- Contatti

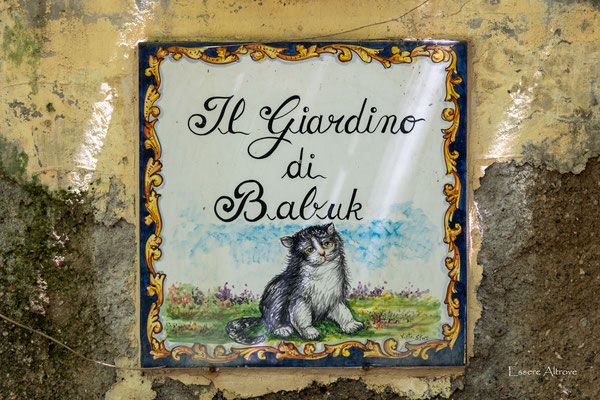

IL GIARDINO DI BABUK

Al numero 55 di via Giuseppe Piazzi, una stretta intersecazione della monumentale Via Foria, vi è un antico palazzo cinquecentesco voluto dalla nobile casata dei Caracciolo del Sole e ad essa appartenuto. Il palazzo fin dalle origini aveva una cospicua area verde che costituiva una sorta di prolungamento delle aree boschive di un tempo, in parte oggi occupate dal bosco di Capodimonte. Questo relitto del passato, che ha visto personaggi illustri, intrighi politici, amori, tradimenti, omicidi è un vero miracolo. Come disse Totò in un celebre film di Monicelli: “a Napoli campiamo solo di miracoli”. E così, negli anni ’50 la società di costruzione Snicer, che progettava di elevare in loco una palazzina di ben sette piani, fallì prima di mettere in atto il progetto. A buon rendere San Gennaro! A partire da quegli anni, il giardino fu trasformato in una discarica per materiali di risulta ed altra spazzatura, tanto da fare dimenticare della sua esistenza.

In tempi più recenti, un professore della Federico II, Gennaro Olivieri, che è anche uno dei massimi esperti dello scrittore Marcel Proust, si interessò a questo ameno luogo che sembrava tutto tranne quello che fosse in realtà. Con grande fatica e dispendio di denaro, lo fece pian piano liberare del tanto materiale che qui si era accumulato. Certi luoghi sembrano avere il potere di attrarre le persone che con quei luoghi hanno forti affinità. E così, alla fine quello che sembrava uno spazio angusto, occultato da una inestricabile coltre di erbacce e pieno di rifiuti, si rivelò essere un meraviglioso e vasto giardino, con una ricca varietà di specie vegetali: alberi di limone, banani, fioriti rampicanti e, al centro, un vecchio faggio che si stima del XIV secolo. Un’oasi in cui rifugiarsi, perdersi, sognare, elaborare idee. Oggi il professore e il suo giardino sono un tutt’uno: il primo il nume tutelare, il secondo la sua emanazione geo vegetale.

Il giardino è un luogo dell’anima, carico di energia, non solo per il suo mentore, ma per tutti quelli che ci passano: anfratti, grotticelle, pezzi di statue, pergolati, vasche zeppe di grandi tartarughe e…. gatti, tanti gatti ma sempre in numero fisso: 19. Il numero karmico 19 è associato a una vita precedente caratterizzata sia da ruoli di comando che da azioni coraggiose, ma si distingue anche per una forte ambivalenza. Diciannove sono gli anni vissuti dal gatto Babuk a cui è intitolato il giardino. Babuk era un gatto turco, di Istanbul per la precisione. Chi fosse Babuk, come e perché fosse arrivato a Napoli …beh fatevelo raccontare dal Professore. Quando andrete li, vi accoglierà nel suo giardino, intrattenendovi con aneddoti che solo lui può ed ha il diritto di raccontare; vi racconterà del macabro ritrovamento legato all’invasione francese del 1799 col generale Championnet. Vi farà soprattutto vedere il monumento funebre di Babuk, al cui interno riposano i suoi resti.

Noi adesso vi racconteremo di un’altra meraviglia nascosta di questo luogo e che sta proprio sotto il giardino, nelle viscere della terra: una cavità naturale composta da quattro caverne collegate da cunicoli.

Il professore Oliviero ci ha raccontato che fu chiamato dalle persone che gli stavano sgombrando e pulendo l’area. Stavano lavorando in una sorta di cantina, cui si accedeva da una porticina sul lato ovest del giardino, quando si sono accorti che c’era una lunga e profonda scalinata che scendeva in profondità nell’oscurità. Quando scesero con le torce a vedere, la sorpresa fu immensa: lunghe rampe di scale tagliate nel tufo che conducevano in una grandissima caverna e, lungo la discesa, statue, edicole votive, strani simboli incisi nella roccia che sembravano alludere a riti esoterici e confraternite segrete.

L’ipogeo non è stato tutto completamente ripulito ed esplorato; è assai probabile che possa essere molto più vasto di quello che si vede oggi e che riservi ulteriori sorprese. Certamente, questo ipogeo era un tempo parte della cisterna dell’acqua ad uso del palazzo, cosa comune a tutti i palazzi del centro antico di Napoli. Sicuramente, fu utilizzato come ricovero antiaereo negli anni della guerra; sono rimasti segni evidenti come graffiti e un vecchio impianto elettrico con i caratteristici isolatori di porcellana. Tra la tanta spazzatura che è finità laggiù, 50 metri sotto il livello stradale, ci sono tanti oggetti del passato, anche recente, degni di interesse: tante “riggiole” (mattonelle) colorate, un elmetto dell’esercito italiano della guerra, vecchie caffettiere, un cruscotto di una Fiat 600, giocattoli anni ’40, vecchie bottiglie Fanta, Coca cola etc.

Tuttavia, la suggestione più grande è costituita dai tanti segni arcani incisi nella roccia. Simboli esoterici, alchemici, percorsi iniziatici? In tempi antichi, questo era probabilmente anche un luogo di riunioni segrete, lontano da orecchie e occhi indiscreti, nel buio ovattato delle viscere della terra, in contatto con le forze e gli elementi vitali.

Proprio gli ipogei hanno contribuito a creare quell’alone di mistero che da sempre caratterizza la città di Napoli, una città nata da leggende e miti che ancora oggi resistono. Le sue origini greche, i riti orfico-dionisiaci e il culto isiaco, coltivato da una nutrita colonia alessandrina, hanno permeato la cultura esoterica ed ermetica di Napoli. Il simbolismo della scuola pitagorica e la onnipresente cabala, legata alla presenza nel medioevo di una comunità ebraica, fanno parte integrante del bagaglio culturale cittadino. Non sono favole per creduloni o amanti del brivido. Qui sono nati o sono passati personaggi del calibro di Giovanni della Porta con la sua Accademia dei Segreti, Giordano Bruno, Luigi d’Aquino di Caramanico, Alessandro Conte di Cagliostro, il Principe Raimondo di Sangro, il Barone di Tschudy, il Principe di Palena, il Duca di Capodichino, il Principe Michelangelo Caetani. Questi sono solo i principali personaggi dei molti che animarono i cenacoli ermetisti ed occultisti napoletani. Nel Settecento Napoli divenne uno dei maggiori centri dell’esoterismo europeo ed uno dei luoghi dove gli illuminati si riunivano era l’antica Farmacia degli Incurabili, oggi una delle principali mete turistiche napoletane.

La città è, peraltro, disseminata di simboli esoterici; basta solo aguzzare la vista, alzare lo sguardo, essere curiosi, cercare: il triangolo che racchiude un occhio, la pigna, l’aquila, la piramide, i teschi alati, squadra e compasso, la Stella di David, il Bafometto, la croce patente etc. L’occhio nel triangolo è quello di dio ed il triangolo della Trinità e s’identifica con i tre ideali massonici di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza. La pigna si rifà al culto egizio, rappresenta l’illuminazione e la conoscenza. L’aquila, unico animale in grado di fissare il sole, rappresenta la perfezione. Il teschio alato è un simbolo che unisce due concetti: la mortalità e la trascendenza; simboleggia la fugacità della vita terrena e l'anima che si eleva nell'aldilà. Squadra e compasso è uno dei più noti simboli della massoneria. La piramide è vista come un simbolo di conoscenza esoterica e di iniziazione ai misteri della vita e della morte. Il simbolo della stella di David è associato al Sigillo di Salomone, un anello con cui il re avrebbe controllato spiriti e demoni. Il Bafometto in ambito alchemico può essere visto come un simbolo della Grande Opera, il processo di trasformazione interiore che porta all'illuminazione e alla realizzazione personale.

Un simbolo ricorrente nell’ipogeo di Babuk è il triangolo con la croce, simbolo alchemico del fosforo. In alchimia, il fosforo è un simbolo di illuminazione spirituale, di trasformazione interiore e ricerca della conoscenza. L’alchimista Christian Adolph Baldwin nel 1674, alla ricerca dello “spiritus mundi”, aveva riscaldato creta e acido nitrico al calor bianco ottenendo del nitrato di calcio. Il preparato rimasto sul fondo dell’ampolla risplendeva di luce propria nel buio e fu, dunque, chiamato phosphorus, portatore di luce.

Simboli alchemici, indizi di percorsi iniziatici? Possibile anzi probabile.

La potente famiglia dei Caracciolo del Sole che creò il palazzo ed utilizzò l’ipogeo, era certamente abituata a frequentare quei cenacoli di cui sopra, aperti ai soli iniziati.

Il capostipite dei Caracciolo del Sole fu Cristiano, dominus di S. Chirico in Provincia di Basilicata e ambasciatore di Re Ladislao di Durazzo presso la Santa Sede.

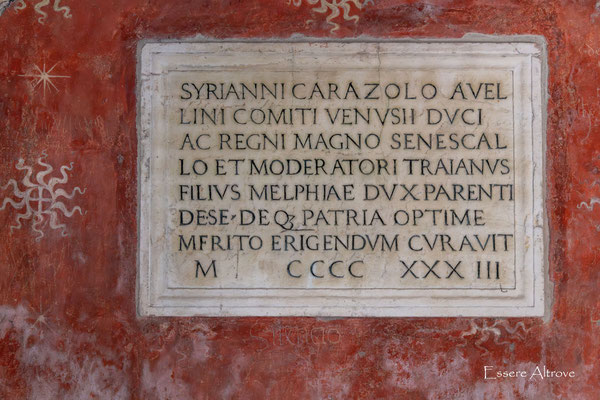

In questo palazzo visse Sergianni Caracciolo, Gran Siniscalco della Regina Giovanna II, detto anche “il re senza titolo” per il grande prestigio di cui godeva presso la Corte angioina. La cosa gli attirò profonde inimicizie, come quella di una potente dama, Donna Covella Ruffo, cugina della regina Giovanna II. Sergianni fu vittima di una congiura e assassinato il 19 agosto 1432. Sembra fosse l’amante della stessa regina, che per qualche oscuro motivo decise di eliminarlo, confiscando anche tutti i suoi beni e imprigionando il figlio Troiano.

Nel 1427, nell’area del monastero di S. Giovanni a Carbonara, sul lato posteriore della chiesa maggiore, appena dietro il monumento funebre a Re Ladislao, Sergianni Caracciolo fece erigere una cappella intitolata alla natività della Vergine e con lo “ius funerandi et inferendi mortuos”. In parole povere, lo "ius funerandi" (diritto di seppellire) collegato allo "ius sepulchri mòrtuum inferèndi” ovvero un Diritto di trasformare il fondo stesso in una res religiosa con la semplice sepoltura del cadavere, senza la necessità di una cerimonia solenne ed ufficiale. In essa, fa evidente mostra di sé il catafalco funebre di Sergianni Caracciolo stesso. La cappella è disseminata di simbolismi e messaggi subliminali, come si usava nel passato, quando spesso si comunicava attraverso luoghi come questi, a tutti ma più spesso a chi era in grado di comprendere. Dalla forma semicircolare costolata ad ottagono, ai soli dorati su fondo rosso dello stemma dei Caracciolo del Sole, agli affreschi (ciclo eremitico e ciclo mariano): tutto nasconde messaggi destinati a pochi. Se volete approfondire, rimando a “Natività della vergine e sapienza esoterica” di Stefano Arcella.

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE: CHIESA DI SAN GIOVANNI A CARBONARA

Qui ci premeva solo argomentare come non è affatto sorprendente trovare simboli incisi nell’ipogeo di Babuk, l’ipogeo che fu di Palazzo Caracciolo del Sole. Ed è bello immaginare qui processioni di iniziati scendere con le fiaccole queste scale e compiere antichi riti, mossi da desiderio di potere o di conoscenza, magari di entrambi.

Ma adesso un miagolio lontano ed insistente ci chiama in superficie, alla realtà di oggi.