- Home

- Chi siamo

- VIAGGI

- EUROPA

- ITALIA Venezia la serenissima

- ITALIA Isole Pelagie

- SPAGNA Toledo

- SPAGNA Madrid

- SPAGNA Barcellona

- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa

- FRANCIA Normandia e Bretagna

- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges

- FRANCIA La Camargue

- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani

- OLANDA Amsterdam - Hoorn

- IRLANDA Dublino - Howth

- INGHILTERRA Londra

- INGHILTERRA Londra inconsueta

- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo

- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford

- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll

- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn

- REPUBBLICA CECA Praga

- GERMANIA Berlino

- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau

- NORVEGIA Bergen

- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen

- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet

- ISOLE SVALBARD

- ISOLE SVALBARD Barentsburg

- ESTONIA

- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani

- AFRICA E MEDIORIENTE

- AMERICA DEL NORD

- ASIA

- OCEANIA

- RUBRICHE DI VIAGGIO

- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo

- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO

- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage

- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO

- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?

- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO

- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea

- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare

- VIAGGI E DISABILITA'

- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?

- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir

- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA

- EUROPA

- URBAN EXPLORATION

- VARIE

- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO

- ANTICHE DIMORE

- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA

- IL CASTELLO DI PRALBOINO

- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE

- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO

- LA VILLA DEL RABBINO

- VILLA C. una perla di rara bellezza

- LA VILLA DEL GEOLOGO

- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM

- VILLA MOGLIA

- VILLA MINETTA

- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo

- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA

- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE

- LA CASA DEL DENTISTA

- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE

- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO

- LA VILLA DEL CONTE

- LA CASCINA DELLA FIAT 1100

- LA CASCINA DEL MARCHESE

- LA VILLA SULLA COLLINA

- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA

- LA CASA DELL'ALLENATORE

- LA VILLA DELL'ARTISTA

- VILLA POPPINS

- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI

- LA VILLA DEL MEDICO

- LA VILLA DEL MATEMATICO

- LA VILLA DEI PAPPAGALLI

- LA VILLA DEL GEOGRAFO

- LA VILLA DEI BOTTONI

- LA VILLA DELLA DEA

- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI

- VILLA MIRABELLA

- IL CASTELLO NEL SANATORIO

- VILLA CARAPELLI

- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA

- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE

- LA CASA DEL REDUCE

- LA VILLA DELLA RESISTENZA

- LA VILLA DEI LEVRIERI

- LA VILLA DEL SEQUESTRO

- LA VILLA DELLA BARCA A VELA

- LA CASA DELLA BAMBOLA

- IL PALAZZO DEL CARDINALE

- LA VILLA DEL MISTERO

- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE

- LA CASA DEL MONARCHICO

- IL CASALE MARCHESANI

- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house

- LA VILLA DELLA POSTINA

- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE

- VILLA ADDAMS

- LA VILLA DEL COMANDANTE

- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO

- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE

- LA CASA DEI SETTE OMICIDI

- LA VILLA DEI DRAGHI

- LA VILLA DEGLI SPETTRI

- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI

- PALAZZO ANGKOR

- EX STRUTTURE MILITARI

- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri

- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA

- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA

- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO

- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE

- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU

- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO

- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE

- LA CHIESA DELLA CROCE BLU

- LA CHIESA DELLA TROTTOLA

- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO

- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO

- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI

- IL CONVENTO DELLA MORTE

- CAVALIERI O SANTI?

- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA

- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO

- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA

- LA CHIESA DEL LAGO

- LA CHIESA DEI MISTERI

- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE

- L'EREMO DELLE OSSA

- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO

- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"

- IL MONASTERO DI PIETRA

- LA CAPPELLA AZZURRA

- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA

- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA

- IL CONVENTO DELLE OSSA

- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA

- LA CHIESA DEL TESCHIO

- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO

- IL SIGILLO DEL TEMPO

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA

- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO

- LA CHIESA DEL MONTICELLO

- CIMITERO ABBANDONATO DI F.

- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO

- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO

- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI

- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI

- LA CHIESA DEI BAULI

- LA CHIESA DEI SOSPIRI

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE

- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI

- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE

- SILENT HILL

- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato

- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio

- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

- VEICOLI: treni, aerei, automobili

- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche

- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana

- IL FANTASMA DELL'OPERA

- CINE TEATRO ENAL

- CINEMA TEATRO RENO

- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato

- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento

- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio

- L'ACQUAPARK ABBANDONATO

- JURASSIC URBEX

- TENTAZIONE ROSSA

- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo

- CINEMA TEATRO CENTRONE

- MIRAGICA La luna è andata via

- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI

- GRAND HOTEL MILANO: POLVERE DI STELLE

- IL PARCO DELLE EX TERME TORRETTA

- INFERNO DI CRISTALLO

- TERME DEL TOSTETO, IL BENESSERE CHE NON C'E'

- ANTICO COMPLESSO TERMALE

- HOTEL COCCINELLA

- EX MOTEL AGIP

- HOTEL EREMO

- L'ALBERGO DAL TUBO DI CRISTALLO

- L'ALBERGO DEI DISCHI VOLANTI

- OVERLOOK HOTEL

- HOTEL TERME Villa Maria

- GRAND HOTEL TERME

- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali

- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE

- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"

- EX OSPEDALE SANATORIO

- FANTASMI IN CORSIA

- IL COMPLESSO MEDICO LE C.

- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI

- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA

- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"

- EX MANICOMIO DI VOGHERA

- EX MANICOMIO DI COLORNO

- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO

- EX MANICOMIO DI MAGGIANO

- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA

- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli

- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO

- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"

- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE

- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario

- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA

- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati

- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE

- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE

- EX CARCERI

- FABBRICHE

- ANTICA FILANDA

- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE

- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO

- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI

- EX ZUCCHERIFICIO SAZA

- UN'ANTICA CARTIERA

- UN MOSHAV IN CAMPANIA

- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato

- EX STABILIMENTI CORRADINI

- JURASSIC TRAVEL

- EX CONSORZIO AGRARIO

- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco

- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

- IL MULINO DEI PIPISTRELLI

- GHOST TOWN

- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA

- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO

- FARAONE ANTICO

- REOPASTO

- ROCCHETTA ALTA

- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA

- ROSCIGNO VECCHIA

- APICE VECCHIO

- TOCCO CAUDIO

- CASTELPOTO

- PADULI

- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO

- MELITO IRPINO

- ROMAGNANO AL MONTE

- SENERCHIA

- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA

- CONZA DELLA CAMPANIA

- CRACO

- ALIANELLO VECCHIO

- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA

- AMENDOLEA

- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA

- NAPOLI

- HANNO SCRITTO SU NAPOLI

- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca

- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE

- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA

- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA

- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE

- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA

- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA

- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone

- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017

- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal

- LA CASINA SUL FUSARO

- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai

- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI

- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI

- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI

- L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE

- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE

- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE

- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI

- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli

- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI

- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE

- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"

- GALLERIA STORICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia

- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE

- IL GIARDINO DI BABUK

- SAN GIOVANNI A CARBONARA

- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI

- IL MUSEO DI JAGO

- L'IPOGEO DEI CRISTALLINI

- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella

- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO

- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA

- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI

- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"

- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE

- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE

- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

- IL PARCO DEI MURALES

- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray

- LA GENESI DEI GENESIS

- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO

- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"

- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali

- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re

- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti

- CARO MASSIMO

- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi

- MUSEO GAETANO FILANGIERI

- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO

- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA

- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana

- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA

- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita

- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA

- BORGHI E STORIE D'ITALIA

- TRIORA Il lamento delle Streghe

- SAN GALGANO: la spada nella roccia

- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA

- PITIGLIANO, LA PICCOLA GERUSALEMME

- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi

- I SERPARI DI COCULLO

- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA

- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO

- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE

- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI

- GAETA la signora del mare

- VALOGNO i colori del grigio

- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE

- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore

- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito

- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE

- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone

- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE

- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica

- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE

- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI

- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE

- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO

- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"

- SANT'AGATA DE' GOTI

- BONITO tra arte, storia e mistero

- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE

- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO

- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI

- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI

- L'O.P.G. DI AVERSA

- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve

- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto

- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo

- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio

- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023

- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL

- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO

- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO

- SORRENTO La processione nera del venerdì santo

- IL CARNEVALE DI MAIORI

- AMALFI la valle delle Ferriere

- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia

- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita

- ISCHIA il Castello aragonese

- PROCIDA il carcere Borbonico

- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania

- EBOLI La "Strangulatora"

- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio

- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta

- VATTIENTI DI NOCERA

- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA

- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS

- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA

- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa

- GALLERIE FOTOGRAFICHE

- COLOURS OF INDIA

- ARTICA

- PELLICANI

- MEGATTERE

- KINGDOM OF TONGA

- PARIGI, la Ville Lumiere

- LA CAMARGUE

- BULGARIA Sofia

- SCOZIA

- FIRE albe e tramonti nel mondo

- CASTELLI

- EX SANATORIO GARBAGNATE

- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE

- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum

- AMALFITANA

- ISCHIA

- ISOLE PELAGIE

- SANT'AGATA DE' GOTI

- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO

- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI

- LINK UTILI

- FRIENDS

- VIDEO

- LIBRI

- DICONO DI NOI

- Contatti

SANTA MARIA LA NOVA

Il Conte Dracula è sepolto a Napoli

© Giovanni Rossi Filangieri 2015

E’ una fredda sera di marzo, il Largo S. Maria la Nova è semideserto. Siamo fuori dal portone del chiostro dell’omonimo complesso in attesa di potere entrare. Un articolo pubblicato mesi fa sul “Mattino” di Napoli unitamente alla nostra smisurata curiosità ci hanno portato fin qui. Non si era mai materializzata la possibilità. Stasera, finalmente c’è l’opportunità di entrare, e solo per l’occasione di notte, in uno tra i luoghi più belli di Napoli (e da oggi tra i più misteriosi) accompagnati da alcuni studiosi che stanno portando avanti una ricerca davvero singolare. L’articolo suddetto aveva come titolo: “Il conte Dracula è sepolto a Napoli”.

La notizia era poi apparsa su numerosi altri quotidiani, anche stranieri, e diffusa dai principali telegiornali, per poi rimbalzare sui social network ed, infine, nelle tantissime pagine internet dedicate al mistero e all’occulto. A prima vista potrebbe sembrare una trovata pubblicitaria o l’azzardo dei soliti gruppi dediti al paranormale: ma non è così. Quelli che per primi hanno formulato questa teoria non sono affatto degli sprovveduti. Si tratta, infatti, di un gruppo di ricerca che fa capo all’Università di Tallinn, in Estonia, su segnalazione di una studiosa napoletana. Devo a questo punto chiedere scusa ai lettori, e ai diretti interessati, se quanto scrivo dovesse risultare impreciso, ma le mie fonti di informazione sono per lo più indirette. Gli esperti e ricercatori dalla cui bocca ho ascoltato la vicenda non hanno potuto essere troppo generosi di particolari; hanno mantenuto un certo riserbo dovuto al fatto che l’indagine storico scientifica è tutt’altro che terminata. Si sono limitati, seppur con grande passione e competenza, a tratteggiare quanto ormai già di dominio pubblico. E fanno bene, poiché la notizia non è passata affatto inosservata. E persino il direttore del complesso di Santa Maria la Nova, come da lui stesso dichiarato, ha notato un inusuale e crescente interesse verso i luoghi e, in particolare, verso il chiostro, comunque meta di tanti turisti e amanti dell’arte. E del resto, la storia in sé sembra più il frutto della fantasiosa mente di un romanziere che qualcosa di reale. Tuttavia, il gruppo di studiosi è sceso sul terreno dell’indagine materiale non prima di avere avuto tangibili prove documentali e materiali di quello che si intende provare. Esistono tutti i presupposti per ritenere molto plausibile la teoria formulata, per quanto possa sembrare incredibile. La vicenda è molto complessa, sepolta dalla polvere dei secoli, inquinata da misteri e leggende di cui la città di Napoli non è certo priva, con la sua millenaria e stratificata storia. Mancano ancora molti tasselli al mosaico ed, anzi, se ne aggiungono continuamente di nuovi. Io vi racconto quello che sono riuscito a carpire e che ho elaborato insieme alle mie personali ricerche sull’argomento.

Partiamo dall’inizio. Chi è veramente la persona la cui tomba si starebbe cercando? E’ un mito o una persona reale? La storia di Dracula, creata dalla fantasia di Bram Stoker, è ispirata ad un personaggio realmente esistito: il Conte Vlad Tepes III di Valacchia. Nato a Sighisoara in Transilvania nel 1431, è considerato un vero eroe nazionale nella odierna Romania per avere combattuto efficacemente l’espansione turca verso l’Europa nordorientale. E’ noto anche come Vlad l’impalatore poiché era il suo metodo di esecuzione preferito; al prigioniero venivano tagliate le mani e i piedi per poi essere impalato e lasciato alla sua agonia. Il padre, Vlad II di Valacchia, faceva parte dell’Ordine del Drago o del Dragone, fondato da Sigismondo d’Ungheria nel 1408, proprio per contrastare l’espansione ottomana e proteggere le terre cristiane; e vi entrò proprio nel 1431, anno in cui nacque Vlad III. Come il padre, che era soprannominato “Dracul”, uno dei modi in cui anche il III conte di Valacchia era chiamato fu “Dragwlya” o “Drăculea”, facendo sempre riferimento all’Ordine del Drago. Vlad III ebbe una vita molto tormentata. Più volte detronizzato e imprigionato, si guadagnò la fama di feroce e sanguinario condottiero. Gli ingredienti per suggestionare la fantasia di un moderno romanziere come Bram Stoker ci sono tutti, se consideriamo anche che nel moderno rumeno la parola drago si dice dragon, mentre la parola drac derivata dal latino draco è diventato sinonimo del diavolo; così che draculea o dracula significa figlio del demonio e non del drago. Più verosimilmente, portando l’impalatore le insegne del dragone e non essendo la gente abituata alla vista di quell’immagine, la stessa finì col sembrare uno spirito demoniaco. Con riguardo a Vlad Tepes realtà e leggenda, fantasia e verità si mescolano, rendendo il personaggio quasi un mito. A contribuire definitivamente a ciò, c’è l’incertezza legata alla sua fine. Non si sa come e quando sia defunto. Alcuni sostengono che fu una cospirazione di Boieri ad assassinarlo. I più sostengono che durante una battaglia con i turchi scomparve fu ucciso e la sua testa portata a Costantinopoli. Nemmeno il luogo di sepoltura di Vlad Tepes è sicuro. C’è chi sostiene che il corpo privo di testa, che come detto sarebbe stata portata a Costantinopoli (Istanbul) per essere esposta, sarebbe stato fatto a pezzi o bruciato dai Turchi sul campo di battaglia e che quindi non ci sarebbe un luogo di sepoltura. C’è chi sostiene che il corpo fu sepolto nel monastero di Comana. Nel XIX secolo si sparse la voce che il l’impalatore fosse sepolto nel monastero di Snagov che si trova su un’isola al centro di un lago in Romania. Ricerche portate avanti nel secolo successivo hanno scoperto che la presunta tomba risulta essere vuota (secondo alcuni furono rinvenute solo ossa di cavallo).

SIGHISOARA la città natale di Vlad Tepes BRAN Il cd. Castello di Dracula

In definitiva, dove sia il corpo e se ci sia ancora un corpo da cercare è rimasto un mistero … fino al giugno del 2014, quando nuovi studi individuerebbero la tomba di Vlad Tepes nel chiostro di Santa Maria la Nova, un complesso monumentale in una delle zone più antiche di Napoli, e proiettano una luce nuova sulla fine di questo controverso ed inquietante personaggio.

Entra in gioco la curiosità e l’intuizione di una studiosa napoletana, Erika Stella. A sostenere la sua tesi, cioè che i resti del Conte Vlad III di Valacchia siano custoditi a Napoli sono, poi, un equipe dell’Università di Tallinn in Estonia. Su che cosa si basano le loro convinzioni?

In realtà, il gruppo di studiosi, di cui fanno parte anche ricercatori italiani, sostiene non solo che Vlad III sia sepolto a Napoli, ma che lo stesso vi sia anche morto. Quello che si sa per certo è che:

- il Re di Napoli, Ferrante d’Aragona, apparteneva all’Ordine del Dragone, lo stesso del Conte Vlad III;

- una certa Maria Balsa, all’età di sette anni riparò dalla Romania a Napoli e venne adottata da una nobildonna, Andronica Cominata, vedova dell’eroe albanese, George Castriota Skandeberg. E andò in sposa ad un gentiluomo napoletano, Giacomo Alfonso Ferrillo Conte di Muro Lucano. Gli sposi avranno 24.000 ducati in regalo con i quali acquisteranno alcuni possedimenti in Acerenza, in Lucania.

- Napoli è sempre stata una città estremamente accogliente e tollerante, luogo ideale dove trovare riparo e protezione;

- proprio a Napoli si istituzionalizzò la “redemptio captivi” e nacquero le Opere Pie, come lo stesso Pio Monte della Misericordia, che avevano il compito di riscattare i “captivi”, cioè i cristiani prigionieri dei turchi.

Ne nacque l’idea che Vlad Tepes non fosse effettivamente morto in battaglia, come del resto molti già sostenevano (del resto non ci sono fonti sicure sulla sua morte ma solo leggende), ma fosse stato fatto prigioniero e che Maria Balsa, che era sua figlia, l’abbia fatto riscattare e portato a Napoli dove poi morì e fu sepolto. I legami tra i Ferrillo e la dinastia di Valacchia trovano precisi riscontri dall’esame di alcuni monumenti appartenuti ai Ferrillo. Ed in effetti l’indagine è proprio partita dall’enorme lastra marmorea della sepoltura di Matteo Ferrillo. Sono le strane effigi presenti e completamente avulse dalla tradizione sepolcrale e iconografica napoletana a destare più che qualche perplessità. L’enorme Dragone sulla lastra tombale è affiancato da piccoli simboli che lasciano pensare che quella non sia in realtà la tomba di Matteo Ferrillo, il padre di Giacomo Alfonso. Sulla destra del Dragone, di dimensioni molto più piccole un baldacchino sormonta due delfini e strani decorazioni assolutamente slegate dalla tradizione napoletana, ma appartenente a usanze nordiche, tanto da costituirne un unicum. Ci sono, inoltre, sulla sinistra del drago due simboli di matrice egizia mai scolpiti su una tomba europea; sono due sfingi contrapposte che potrebbero indicare il nome della città di Tebe, che gli egiziani chiamavano per l’appunto Tepes. Secondo i ricercatori in questa simbologia è celata l’identità dell’”innominabile” che è sepolto li: il Conte Vlad Tepes III Draculea o Dracula.

LA TOMBA DI MATTEO FERRILLO

Quando Maria Balsa arrivò a Napoli si vociferava di una nobile di origini slave ed erede ad un importante trono, ma senza alcun preciso riferimento alla dinastia della Valacchia. Del resto, la stessa Maria non rivelò mai apertamente la sua discendenza dal Conte Vlad, ma questa la si poteva intuire da moltissime circostanze. Ad esempio il suo soprannome BALSA, che potrebbe essere una storpiatura di BALKAN, ma più verosimilmente derivato dall’antico rumeno BAL o BALUR che significa dragone, il cui suffisso SA stava per figlio; dunque: BAL-SA o “figlia del drago”. Anche nella Cattedrale di Acerenza sono numerosi i segni di questo profondo legame tra i Ferrillo e la dinastia slava. Nella Cripta sotto il presbiterio, nota come Cappella “Ferrillo”, ella avrebbe inteso svelare il suo oscuro passato, dipingendo se stessa come Santa Margherita di Antiochia sopra un dragone, che sarebbe una rappresentazione iconografica del padre. Non lontano, c’è la tomba appartenente ad Andronica Comnena o Cominata, la madre adottiva di Maria Balsa, sulla cui base è inciso a chiare lettere il nome MARIA. Tutti questi indizi lasciano fortemente supporre, se proprio non provare con certezza, che in quella che si riteneva la tomba del chiostro di Santa Maria la Nova di Matteo Ferrillo morto nel 1499 sia in realtà il sepolcro di Vlad III l’impalatore.

A dir il vero, esistono anche elementi che inducono a dubitare di questa teoria come, ad esempio, che il nome "Țepeș" non sarebbe riconducibile alla città di Tebe, ma al termine "impalatore", dall’usanza del Principe di Valacchia di impalare i nemici come monito. Inoltre, si è già detto che il drago rappresentato sulla lapide è perfettamente coerente con lo stemma araldico della famiglia.

A questi particolari, già noti ed interpretati in questa nuova chiave di lettura, se ne aggiungono di nuovi che sono oggetto di attenta valutazione e studio, lungi dall’essere stati ancora chiariti. Gli studiosi hanno esaminato la tomba con l’ausilio di moderne tecnologie, sottoponendo il sepolcro all’analisi della Termo Camera per individuare il vuoto rivelatore della collocazione della sepoltura; lo strumento ha invece mostrato una piccola porzione di marmo che genera un fortissimo calore. Tuttavia, tale particolare non ha di per sé una grande rilevanza scientifica, poiché potrebbero trattarsi delle "normali differenze di trattenimento del calore da parte dei diversi materiali da cui la tomba è composta. Ma trattandosi della presunta tomba di un simile personaggio, tutto contribuisce ad infittire il mistero."

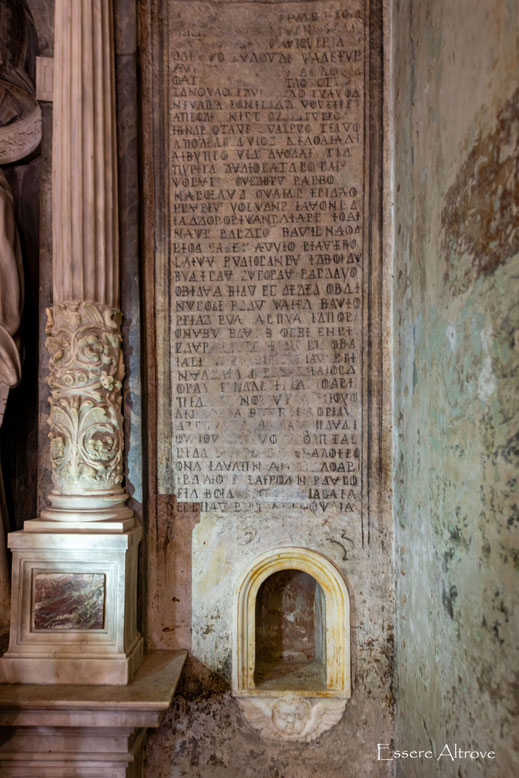

Un’altra scoperta fatta proprio durante l’esame del sepolcro è la sua corrispondenza con una misteriosa epigrafe che si trova proprio alle spalle della tomba, nella Cappella "Turbolo" dentro il complesso monumentale. In una città come Napoli ogni indagine volta a chiarire un mistero, lungi dal chiarire quel mistero, spesso apre la porta a mille altri interrogativi. Si tratta, infatti, di un’iscrizione di difficilissima interpretazione. Sono stati per ora interessati gli studiosi dell’Università Orientale di Napoli, i quali sostengono al momento di poter stabilire solo di quale lingua “non si tratti”, ma non di decifrare l’iscrizione, fatta in una lingua del tutto sconosciuta, probabilmente un codice. A detta dell’esperto non si tratterebbe di: “alfabeto slavo, né glagolitico croato angolare, né glagolitico bulgaro-macedone rotondo, neanche cirillico. Non è greco antico o greco bizantino, non è samaritano, né ebraico, armeno, giorgiano, né gotico di Ulfila.” Si possono rintracciare alcuni caratteri latini, altri greci, alcuni dal copto e dall’etiopico.

A ciò si aggiunge il mistero della sua manomissione. L’iscrizione risulta cancellata nella parte bassa dove è stata anche realizzata una piccola nicchia la cui funzione è anch’essa un enigma.

Il mistero è ancora fitto e tutto da svelare, ma è, altresì, chiaro che non si tratta della solita leggenda metropolitana. Il collegamento tra il regno di Napoli, la famiglia Ferrillo e le vicende della dinastia di Valacchia sono dimostrate. Probabilmente, il corpo del Conte Vlad non sarà mai ritrovato e non si potrà mai essere sicuri che sia giunto a Napoli e morto lì. Ma è certa una cosa: accanto ai tantissimi fantasmi, cavalieri e dame erranti, originati da altrettante storie di sangue e vendetta, che per l’immaginario collettivo partenopeo popolano i vicoli bui e gli antichi palazzi nobiliari del centro storico di Napoli, se ne è aggiunto un altro dalle sembianze di un sinistro spettro dei monti transilvani. Ognuno può contribuire, anche solo emotivamente, a questa appassionante ricerca andando a visitare i luoghi di cui ho narrato. Non servono crocifissi e corone d’aglio, basta avere solo curiosità e voglia di scoprire. E se volete sapere come va a finire, rimanete collegati sulla città e … buona caccia.

AGGIORNAMENTI 2025

Ci sono importanti novità che potrebbero sciogliere i dubbi o, magari, alimentarne di nuovi. Dietro la misteriosa lapide della cappella Turbolo ci sarebbe una camera sepolcrale con resti umani. Una squadra di ricercatori rumeni sta procedendo ad una comparazione del DNA con quello dei discendenti della dinastia.

Inoltre, la scritta sulla lapide risalirebbe proprio al periodo aragonese, come da esami accurati ai raggi ultravioletti.

Infine, sembra che qualcuno abbia risolto l’enigma e sia riuscito a decifrare la lapide, Cristian Tufan.

Tufan ed il Dott. Mircea Cosma illustreranno le loro teorie il 4 ottobre prossimo a Napoli. Sempre a Napoli, nel complesso di Santa Maria la Nova, verrà presentato il libro Il Codice La Nova, al cui interno c'è anche la traduzione integrale della misteriosa iscrizione sulla lapide della cappella Turbolo. Bisogna quindi attendere che venga svelato il contenuto di questa secolare iscrizione che, sicuramente, contiene la parola “Vlad”. Vi faremo sapere quando sarà fissata la data per la presentazione. STAY TUNED

LA CHIESA E IL MONASTERO

SANTA MARIA LA NOVA: CENNI STORICI

La chiesa di Santa Maria la Nova è detta la “Nova” per distinguerla da quella di Santa Maria ad palatium, risalente al periodo Svevo che sorgeva nel luogo dove fu poi edificato il maschio angioino e dove esisteva, fin dal 1216, un convento di frati minori che si voleva fondato da San Francesco. Carlo I d’Angiò, volendo edificare Castelnuovo, demolì il complesso credendo cedendo in cambio ai frati, il 10 maggio 1279, il luogo dove si trova l'attuale chiesa sul quale sorgeva, a guardia del porto, l'antica torre maestra. Sulle antiche strutture fu edificato il convento e memoria della primitiva sistemazione è l'aspetto quasi di cinta muraria che il complesso assume sulla via del Cerriglio, con il campanile eretto dove probabilmente era la torre e con un prospetto percorso da un fregio a “toro”, aperto solo da poche altissime finestre ed ornato da una semplice statua di Sant'Antonio di Padova.

Santa Maria la Nova sorse in stile gotico, ma non si conosce l'artefice della sua costruzione. L'edificio nel suo aspetto originario ebbe poco più di tre secoli di vita. Tra le cause che determinano la demolizione della Chiesa angioina vanno ricordate: il terremoto del 1400 e quelli del 1538, 1561, 1569 e 1588 ma, in misura maggiore, lo scoppio della polveriera di Castel sant’Elmo, colpita da un fulmine il 13 dicembre 1587 che la danneggiò gravemente. Il rifacimento della Chiesa nel 1596 attribuibile in parte ad Agnolo Franco fu dovuto anche alle generose offerte dei fedeli seguite, inoltre, da una guarigione miracolosa a favore di un povero storpio alla nascita, attribuita alla Madonna delle grazie il 17 agosto 1596. L'attuale facciata della Chiesa, a due ordini di cui quella inferiore a vista, è tipica del genere diffuso a Napoli nel XVI secolo. Essa è preceduta da una scalinata con balaustra marmorea; alla sommità, il portale, affiancato da due colonne di granito, è sormontato da un'edicola in cui è raffigurata la Vergine, di ignoto scultore della prima metà del 600. Ciò che anzitutto colpisce l'attenzione del visitatore all'ingresso è il soffitto ligneo cassettonato ed intagliato, decorato in oro Zecchino, eseguito tra il 1598 e il 1603. Tra le 46 tavole di diverse dimensioni incassate nella carpenteria dorata ci sono dipinti del Curia, dell'Imparato, del Santafede, del Corenzio, del Rodriguez e del Malinconico; vera e propria antologia del tardo rinascimentale a Napoli. L'altare maggiore fu realizzato nel 1633 su disegno di Cosimo Fanzago mentre davanti, sul pavimento, si trova la lapide sepolcrale di Giovanna, la moglie di Ferrante (Ferdinando I) d'Aragona. Nell'abside, i dipinti quattrocenteschi furono restaurati dal Corenzio; molto bello e coro ligneo del 1603. Nel transetto, adesso notiamo una tavola con San Michele di Marco Pino da Siena ed ancora un accenno di legno policromo di Giovanni da Nola, nella cappella seguente della Natività in bassorilievo un bassorilievo Di Girolamo Santacroce; nella terza e quarta cappella ancora Marco Pino e Giovanni da Nola con una crocifissione. Segue la magnifica cappella di San Giacomo della Marca restaurata nel 500 e nel 600. Di Annibale Caccavello segnaliamo dei due bei sepolcri del 1550, quelli di Odetto di Foix e di Pedro Navarro, mentre gli affreschi della volta sono dello Stanzione. La terza cappella offre decori i barocchi decori barocchi e i connessi marmorei del Fanzago mentre subito dopo vi sono gli affreschi del Giordano. Del complesso monumentale fanno parte due chiostri, di cui quello più piccolo ospitante alcuni monumenti sepolcrali provenienti dalla chiesa è affrescato con episodi della vita di San Giacomo della Marca attribuiti tradizionalmente a Simone Papa. Dal lato del chiostro piccolo si accede agli ambienti della sacrestia riccamente decorata dell'antico refettorio abbellito da un affresco del Bramantino: la salita al Calvario.

IL CHIOSTRO